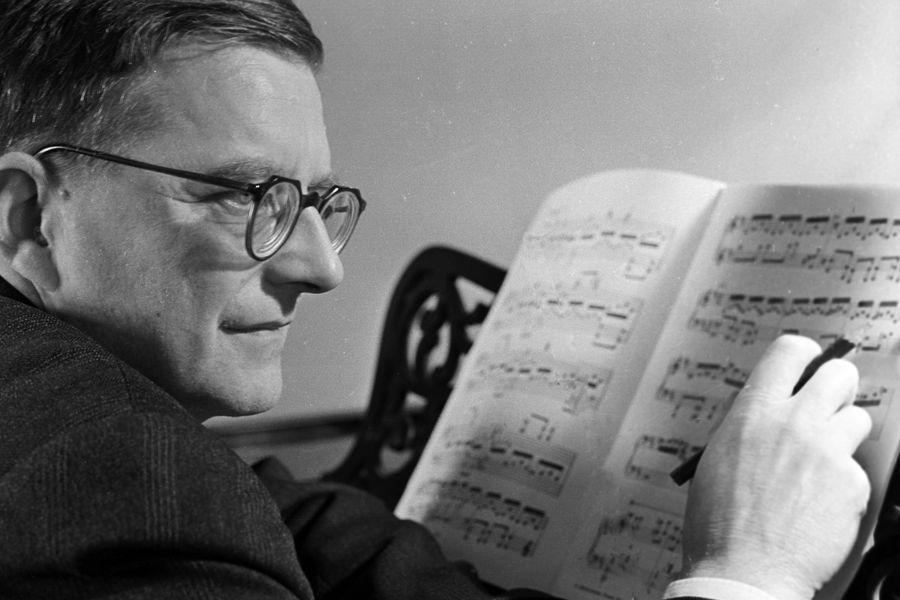

Первые по-настоящему серьезные разногласия с советской властью у Дмитрия Шостаковича, потомка польских революционеров и сына участника шествия к Зимнему дворцу 1905 года, начались во второй половине 1930-х: его вторая опера «Леди Макбет Мценского уезда», основанная на повести Николая Лескова, после двух неполных сезонов на ленинградской сцене, а также выездных показов в Буэнос-Айресе, Нью-Йорке, Цюрихе и Стокгольме, каждый из которых встречал восторженную реакцию публики, добралась до Москвы, до Большого, где в январе 1936-го ее лично оценил Иосиф Сталин.

Безусловно, не все в отношениях номенклатуры и композитора складывалось безоблачно и до того злосчастного зимнего дня — в частности, его Третья симфония и некоторые балеты были подвергнуты резкой критике, которая имела перед собой явно политическую подоплеку, но автору удавалось достаточно беспроблемно «искупить вину» перед Советами «идейно верными» сочинениями и музыкой для детищ патриотического кинематографа строящейся страны.

Однако именно та постановка «Леди Макбет» стала отчасти поворотной для карьеры Шостаковича, вселив в него страх за собственную свободу и даже жизнь, а также надолго отбив у композитора желание творить исключительно душой.

Считается, что о реакции властей на оперу Дмитрий Дмитриевич узнал из очередного номера газеты «Правда», где вышла статья под заголовком «Сумбур вместо музыки». Материал, что примечательно, был издан без авторской подписи, из-за чего композитор небеспричинно сделал пугающий вывод — критика была написана фактически под диктовку самого Сталина.

В публикации, в частности, Шостаковича откровенно громили за потворство буржуазной публике, «нарочито нестройный, сумбурный поток звуков», «игру в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо», примитивизм, вульгарность, нежелание прислушиваться к желаниям советской аудитории. Наконец, — и это, пожалуй, самое страшное — в статье подчеркивалось, что подобную оперу композитор сочинил не из-за бездарности (на тот момент талант Шостаковича не могли оспаривать даже в подобных материалах), но намеренно: по сути между строк советского гражданина, известного уже тогда во всем мире, называли «врагом народа».

По мотивам «Сумбура вместо музыки» против композитора была развернута самая настоящая травля, и Шостакович практически не сомневался: со дня на день к нему домой заявятся представители власти со всем из этого вытекающим. Однако в реальности ему удалось отделаться «малой кровью» (тут стоит отметить, что и в целом к людям из мира музыки в СССР относительно несколько более снисходительно, чем к тем же литераторам): из репертуара была выведена «лишь» его Четвертая симфония, тогда как уже Пятая вернула композитору несправедливо отобранную «открытую» любовь масс.

Окончательно реабилитироваться Шостакович сумел уже в годы Великой Отечественной войны.

Его Седьмая симфония, завершенная после эвакуации в Куйбышев (в первые месяцы блокады Ленинграда композитор по собственному желанию оставался в городе и даже был зачислен в пожарную команду войск противовоздушной обороны), стала знаковой в борьбе советской армии против сил гитлеровской Германии и ее союзников. При этом некоторые музыковеды полагают, что исключительно патриотически-военным гимном данное сочинение не было — якобы композитор, отважно остававшийся в родном городе, оккупированном немцами, высмеивал не только всеобщего врага, но параллельно отдавал должное «друзьям» из НКВД и всей советской власти в целом.

К тому же, спустя всего несколько лет после капитуляции гитлеровских войск Шостакович вновь оказался персоной нон грата, попав под раздачу постановления ЦК от 10 февраля 1948 года, в котором главные отечественные композиторы приравнивались к «формалистическим извращенцам», а их творчество — называлось чуждым советскому народу и культуре.

Очередной ужас в жизни Шостаковича, к счастью, продлился недолго (хоть и стоил ему сильнейшей депрессии, нескольких должностей и званий): в 1949-м композитор внезапно был отправлен в США, где в качестве члена советской делегации выступил с продолжительным докладом (при этом достаточно идейно правильным) на Всемирном конгрессе деятелей науки и культуры в защиту мира. Еще спустя год он был удостоен очередной Сталинской премии, а немногим позднее стал народным артистом СССР, лауреатом Ленинской и Государственной премий, наконец — героем социалистического труда. Подобный статус «политически прилежного» лица советского народа за рубежом, однако, едва ли радовал самого композитора — члену КПСС (кем он, конечно же, стал не по своей воле) пришлось надолго забыть о своем настоящем «я», что четко отразилось и на его творчестве (достаточно взять кантату «Песнь о лесах», восторженно расхваленную критиками и «верхами»).

Вернуться на собственный путь Шостакович, на протяжении карьеры умело балансировавший между творчеством «для души» и творчеством «для народа», сумел уже только после смерти «вождя» — фактическим шагом через условный рубеж для него стала Десятая симфония, в которой автор наконец-таки сумел дать волю собственному индивидуализму.

По мнению музыкального педагога Веры Каменевой, Шостакович в ходе своей карьеры «побывал на обоих полюсах, от мощного прессинга до большого фавора», что непосредственным образом сказалось на его музыке. Композитор будто бы и сам не знал, каким будет отклик на то или иное его сочинение: и в результате они в большинстве своем получались очень тревожными и нервными.

«Шостакович — очень депрессивная музыка, — отметила она. — Он страдал алкоголизмом, у него были очень напряженные отношения с властью. Параллельно с ним творил Сергей Прокофьев, и, на мой взгляд, они два антипода. Прокофьев — жизнеутверждающий. У обоих авторов очень саркастичная музыка, они часто высмеивали строй, при котором жили. Но у Прокофьева сарказм — солнечный, а Шостакович уходил в депрессивную сторону».

Цивилизация

Цивилизация