Зонды нового поколения

Советский Союз запускал к Венере исследовательские аппараты с 1961-го — раз в полтора года, как открывалось стартовое окно. Далеко не все миссии были удачными, но в 1967 году советским инженерам удалось доставить в атмосферу планеты небольшой шар — зонд «Венера-4», спускающийся на парашюте. Он был заполнен оборудованием для изучения атмосферы. За первым шаром последовали другие — «Венера-5, «6», «7» и «8», которые подтвердили наличие на планете крайне неблагоприятной среды. Температура воздуха у поверхности превышала 400 градусов, а давление приближалось к 100 атмосферам. Земная техника к таким условиям не приспособлена, не говоря уже о людях.

Несмотря на очевидные препятствия, ученые были полны решимости получить фотографии поверхности Венеры. От наблюдателя на Земле и на орбите она закрыта плотными облаками, так что, несмотря на относительную близость планеты к Земле и многочисленные пролеты автоматических зондов, никто понятия не имел, как же Венера выглядит. Поэтому советские инженеры решили создать аппараты нового поколения — не относительно простые шары на парашютах, а настоящий посадочный аппарат с серьезным оборудованием на борту. Ради его основательной подготовки даже пропустили стартовое окно 1973 года.

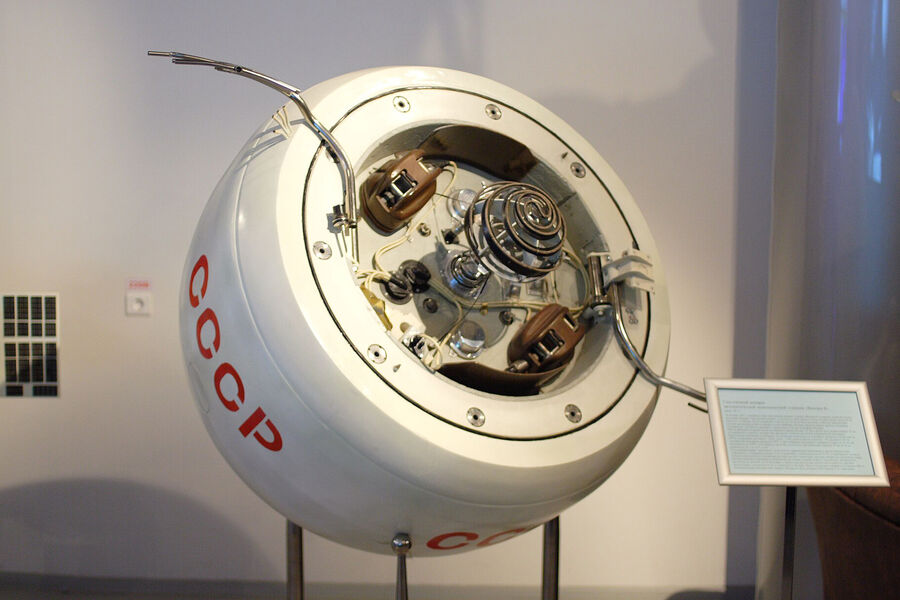

Реплика «Венеры-4» без парашютов

Музей космонавтики в МосквеЗа основу аппарата нового поколения были взяты посадочные зонды частично удачной программы «Марс», но конструкцию пришлось сильно переделать. Слишком разные проблемы ждут зонды на этих планетах. Если на Марсе главное — иметь большой тормозной щит и не менее большой парашют, чтобы не разбиться в разреженной атмосфере, то в плотной среде Венеры проблем с торможением не было. Напротив — до поверхности надо было долететь как можно быстрее, чтобы жар атмосферы не успел проникнуть сквозь защитные слои и уничтожить электронику.

Выжить в адской топке

Поэтому была разработана уникальная, «перевернутая» схема посадки. На большой высоте — еще в облаках, где температура низка, — раскрывался большой трехкупольный парашют, который позволял аппарату передать как можно больше данных об атмосфере. На определенной высоте парашют планировалось сбросить, и дальше аппарат падал бы быстро, тормозя лишь аэродинамическим щитом, который выглядит как «юбка» вокруг аппарата. Конструкция была достаточно прочной, чтобы пережить падение без тормозных ракет, с помощью одних лишь амортизаторов.

Главные компоненты зонда были заключены в 80-сантиметровую сферу из титана, зажатую между амортизатором внизу и «юбкой» тормоза вверху. В ней помещалась почти вся электроника и система управления, которая должна была проработать как можно дольше. Снаружи сфера была покрыта 12-сантиметровым слоем изоляции, еще один, дополнительный слой, был внутри, а незадолго до расстыковки орбитальный аппарат закачивал в спускаемый зонд холодный воздух, охлаждая его внутренности до -10°C. Чтобы выиграть у обжигающей атмосферы еще больше времени, в сферу положили теплоаккумуляторы на основе тригидрата нитрата лития. Эта соль плавится при 33°C и, подобно льду, поглощает при этом много энергии, задерживая прогрев приборов.

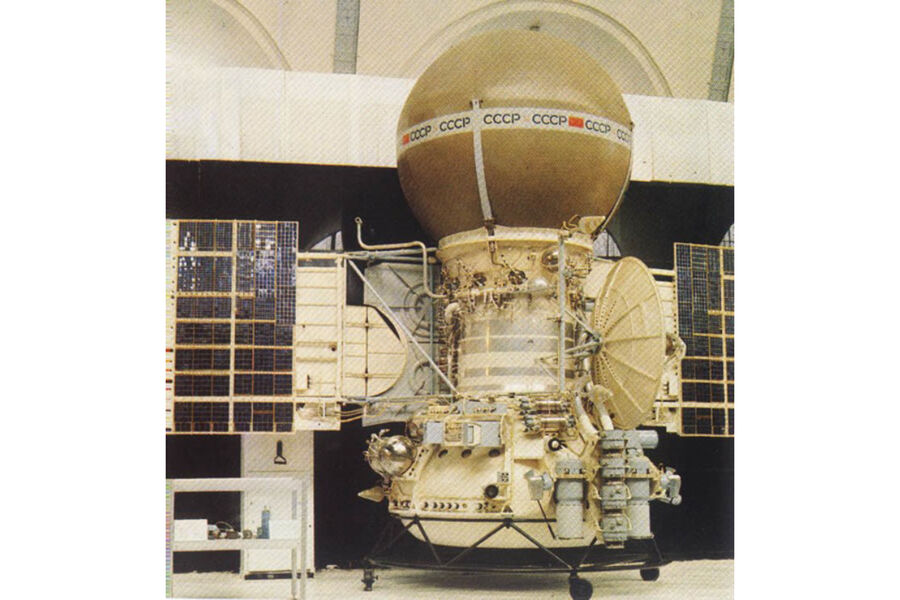

Реплика «Венеры-9». Видны посадочные амортизаторы внизу, тормозная «юбка» и спиральная антенна сверху

Экспозиция музея истории космонавтики имени К.Э. ЦиолковскогоЭти меры в совокупности с большими аккумуляторами должны были обеспечить существование на поверхности в течение двух часов. С учетом того, что, по сути, аппарату предстояло жариться на углях, — это довольно много.

Торможение и спуск

8 июня 1975 года «Венера-9» взлетела с Байконура на ракете «Протон», а спустя 6 дней за ней вдогонку отправилась «Венера-10» — по сути, аппарат-двойник. Обе станции летели прямо в планету, но 20 октября, за несколько дней до прибытия, отстыковали от себя спускаемый зонд, а сами начали серию маневров для выхода на орбиту, чтобы играть роль ретрансляторов.

Отстыкованный фрагмент выглядел как 2,4-метровая гладкая сфера с надписями «СССР» вдоль ее условного экватора. Это была всего лишь прочная скорлупа, покрытая абляционным материалом, внутри которой находился сам зонд. Оболочка защищала от нагрева при входе в атмосферу на скорости 10,7 км/с и обеспечивала начальное торможение: перегрузки были огромными и достигали 150 g, заведомо гибельных для человека при хоть сколько-то долгом воздействии.

«Венера-9» с орбитальным аппаратом — сам зонд скрыт внутри сферы

galspace.spb.ruОднако это длилось всего 6 секунд, и при достижении высоты 65 км и скорости 250 м/с «Венера-9» сбросила нижнюю половинку защитной скорлупы и раскрыла закрепленный на верхней части парашют. Затем аппарат сам выпал из верхней половинки и раскрыл три главных парашюта. Включились научные приборы, и началась 20-минутная фаза исследования атмосферы. Затем, на высоте 50 км, когда температура начала расти, зонд сбросил парашюты и начал 50-минутный свободный полет. Из-за плотной атмосферы небольшого щитка хватило, чтобы скорость касания грунта составила 7 м/с — это примерно как падение со второго этажа на Земле.

Эксклюзивное благо

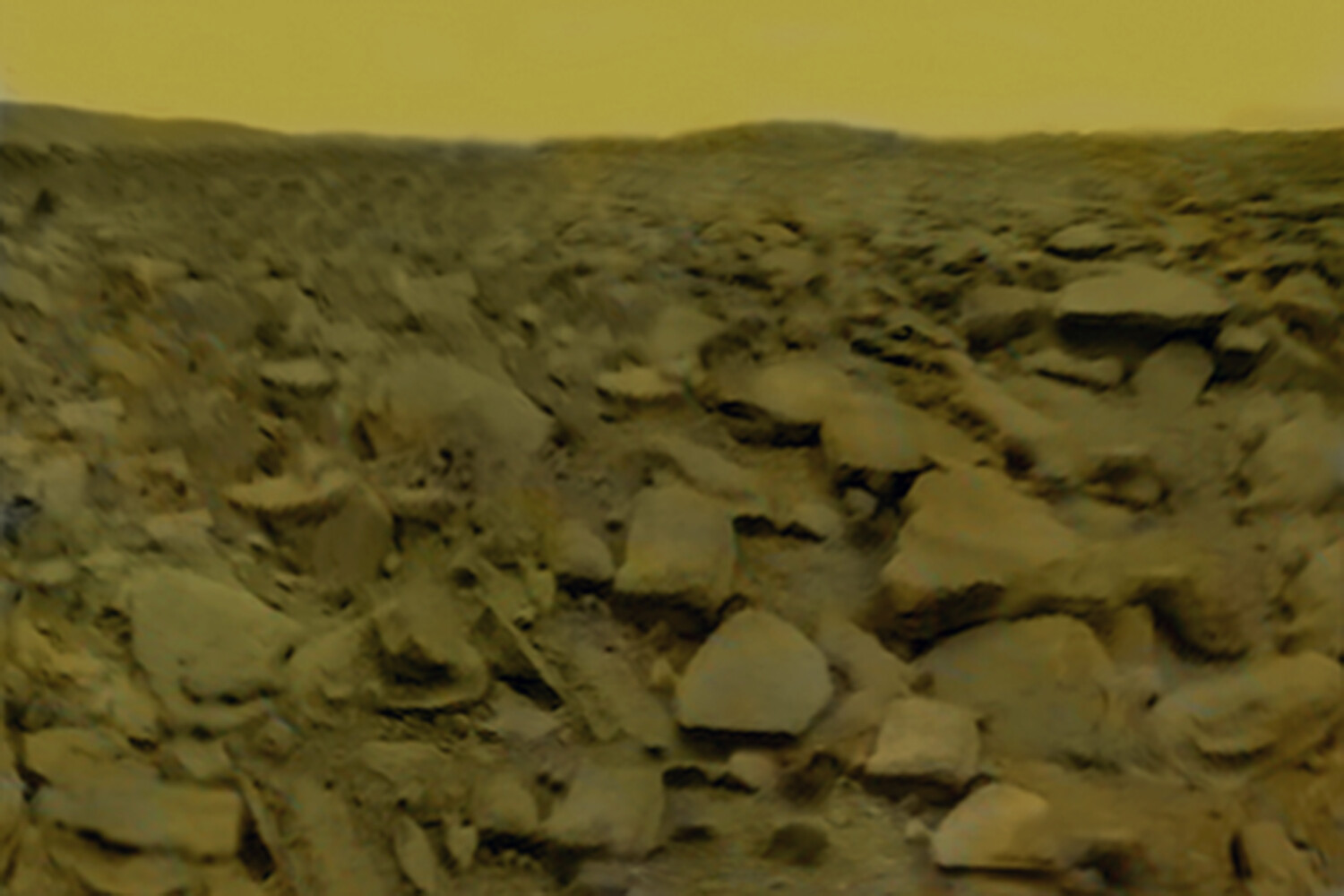

22 октября 1975 года в 5:13 UTC «Венера-9» совершила посадку на вулканическую равнину области Бета, на дневной стороне планеты. Аппарат упал на склон и встал под углом 10 градусов, но широкая опора предотвратила его опрокидывание. Каждая минута была на счету, и потому сразу же заработали основные научные приборы, ради которых аппарат и послали.

Самый банальный из них — чашечный анемометр для измерения скорости ветра, который можно увидеть на любой земной метеостанции. Чуть более редкими были гамма-денситометр для получения информации о плотности грунта и гамма-спектрометр для определения содержания радиоактивных элементов. Все они принесли бесценные для планетологов данные. Однако самым интересными были камеры.

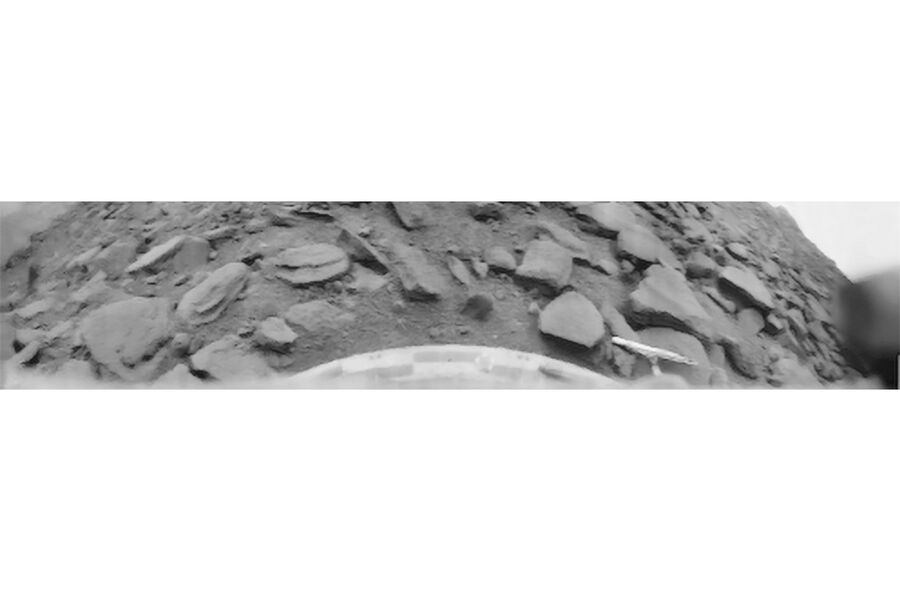

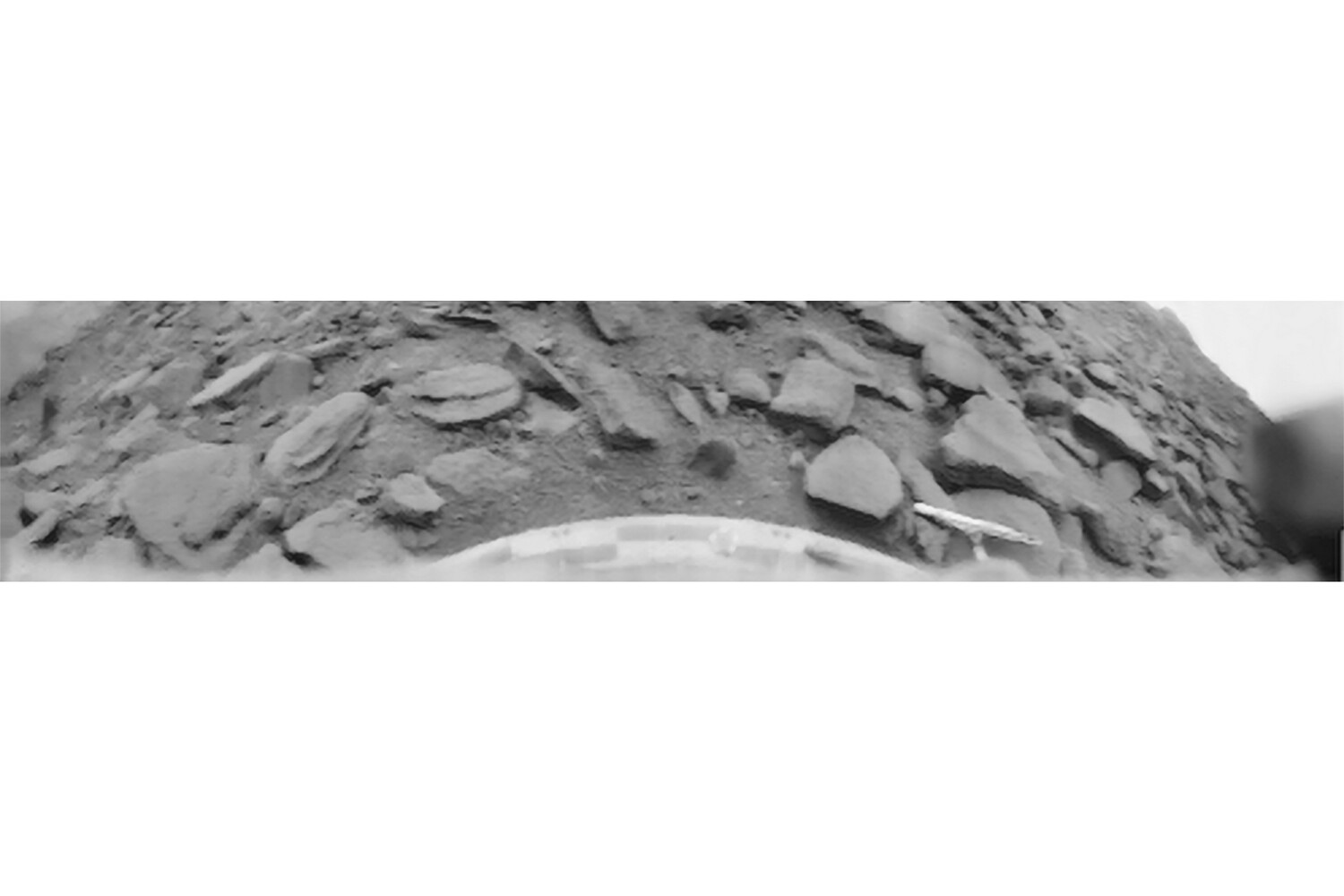

Первое изображение, переданное «Венерой-9»

Венера-9Их было две, по одной с каждой стороны аппарата. Их установили так, чтобы аппарат мог сфотографировать область в 1,5–2 метрах от себя, но оснастили поворотными зеркалами, позволяющими построить панораму. Для простоты можно представить их в качестве направленной вперед и вниз человеческой головы — прямо перед собой глаза будут видеть только пол, но, поворачивая шею вправо и влево, можно обозреть пространство до горизонта. По задумке, камеры должны были сканировать горизонт и передавать изображение на орбитальный аппарат, а тот — на Землю.

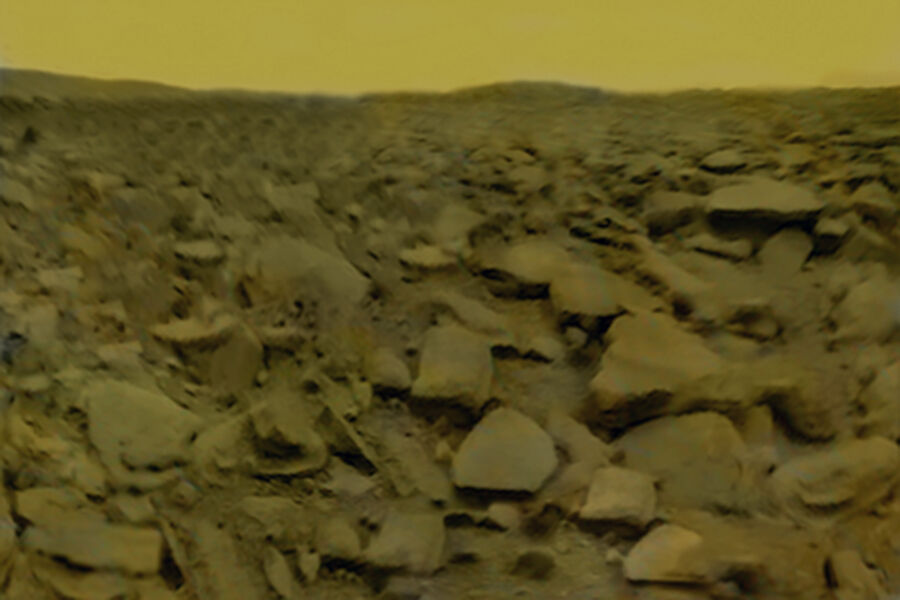

Изображение «Венеры-9» после очень сильной компьютерной обработки с наложенными цветами

NASA/Венера-9/P. MitchellНа Земле сигнал принимал самописец, данные с которого можно распечатать в виде хорошо экспонированной фотографии — именно в таком виде снимки «Венеры-9» увидело абсолютное большинство людей. Однако изначально венерианский пейзаж предстал совершенно в другом виде.

«Мы с моим коллегой и другом, разработчиком этих приборов Арнольдом Селивановым, стоим в специальной комнате, около самописца, и ждем появления сигнала. Самописец, очень примитивный даже по тем временам прибор, вдруг начинает жужжать, и из него выползает влажная бумага с какими-то неясными очертаниями. И только внимательно присмотревшись, мы вдруг осознаем, что это ландшафт Венеры. Мы стоим с открытыми ртами. Арнольд толкает меня и говорит: «Миш, а ты понимаешь, что кроме нас с тобой этого никто в мире пока еще не видел?» Это было настоящее счастье первооткрывателя и, наверное, одно из самых сильных впечатлений в жизни», — вспоминал об этом событии в беседе в «Газетой.Ru» Михаил Маров, научный руководитель советских венерианских миссий.

Это была привилегия, которой не могли удостоиться ни президенты, ни генсеки, которая стала наградой за десятилетия упорного труда.

Цивилизация

Цивилизация