Опытный старт

Идея запускать ракеты с подводных лодок уходит корнями во Вторую мировую войну. Нацисты были тогда помешаны на идее мести союзникам за ковровые бомбардировки Германии, и потому терроризировали Лондон сплошным потоком крылатых ракет «Фау-1» и баллистических «Фау-2». К неудовольствию Гитлера, Америка оставалась вне досягаемости. Тогда немцам и пришла в голову идея запускать те же самые ракеты, но из американских прибрежных районов, куда их доставят подводные лодки. Правда, разместить «Фау-2» в субмарине было невозможно, и потому их предполагалось тащить на буксире в транспортно-пусковых контейнерах.

Третий рейх рухнул задолго до того, как эти планы удалось воплотить, зато его ракетные и военно-морские технологии в качестве трофеев унаследовал СССР. Начавшаяся Холодная война поставила перед Советским Союзом ту же проблему, но в более острой форме: США могли атаковать советскую территорию ядерным оружием с баз в Европе и с помощью межконтинентальных бомбардировщиков, а ответить им было нечем.

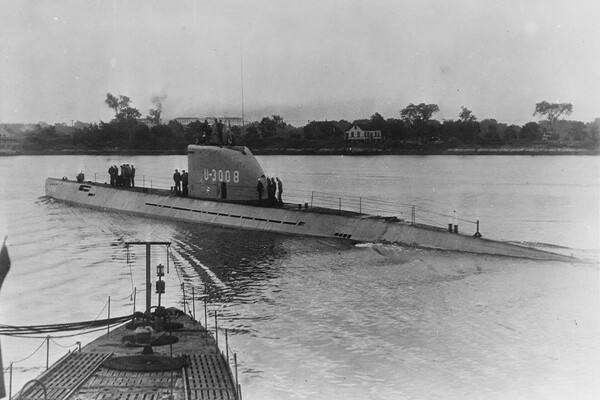

Поэтому в 1954 году ЦК КПСС по рекомендации НИИ-4 ВМФ принял решение разместить ядерные баллистические ракеты на подводных лодках. Благо, к тому времени СССР уже успел освоить технологии прорывной немецкой субмарины типа XXI и развернуть производство очень похожих на нее подлодок типа 611 и 613, которые в теории могли подойти к американским берегам незамеченными.

Для пуска с субмарины было решено приспособить сухопутную тактическую ракету Р-11. Она имела предельную дальность 150 км, в десять раз меньше современной ей Р-5, но была куда меньше, мобильнее и проще в эксплуатации. Последнее было особенно важно: Р-11 летала на некриогенной топливной паре и не использовала жидкий кислород, который стал бы ночным кошмаром любого подводника.

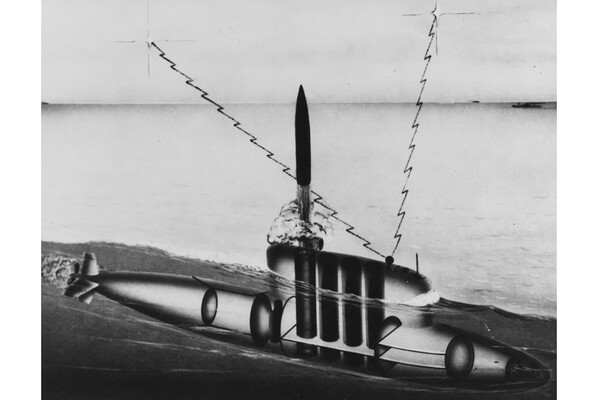

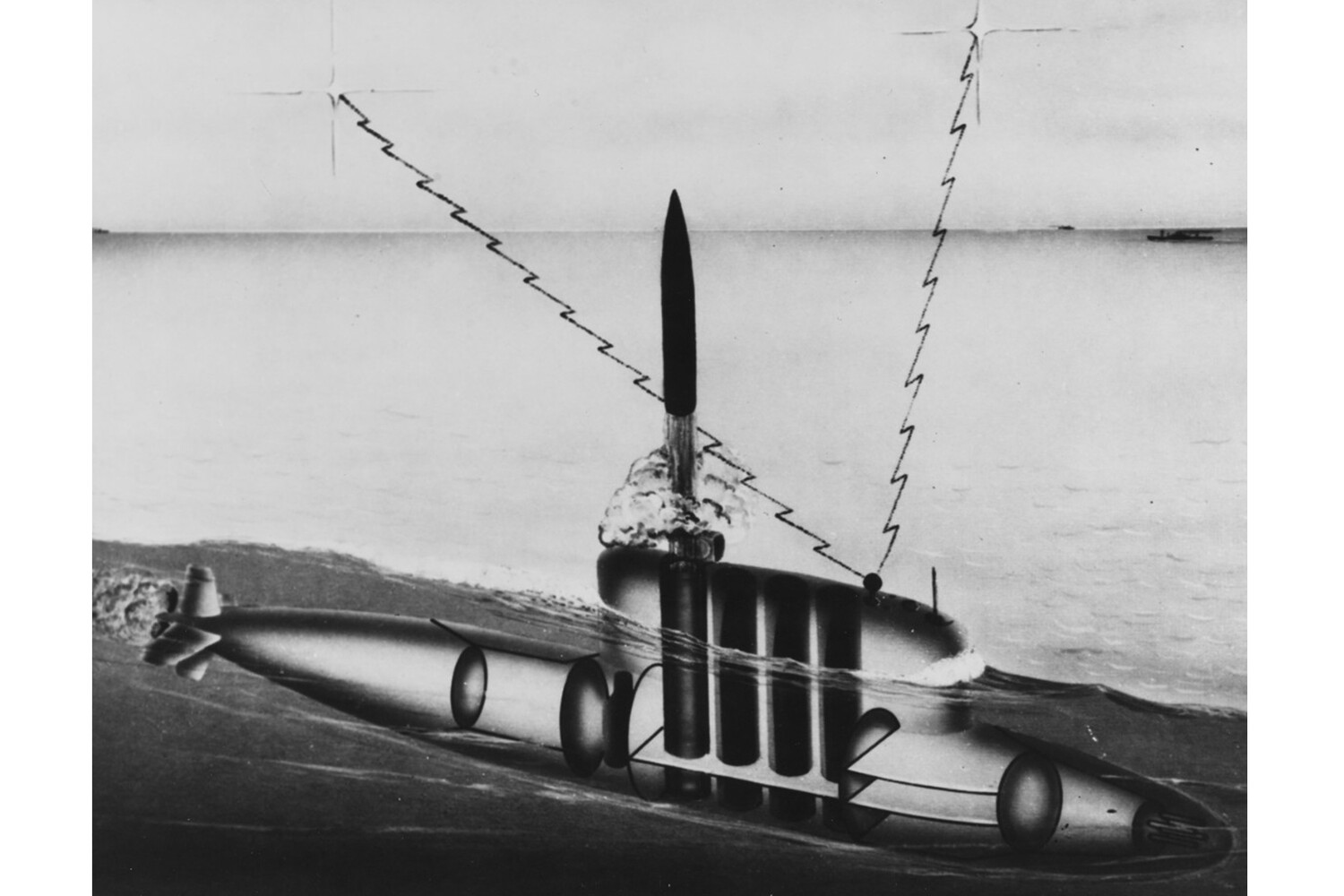

В качестве носителя была выбрана большая океанская дизельная подлодка 611 проекта, которую предстояло для этого специально модернизировать, используя в качестве подопытного недостроенную Б-67. Сверху ее прочного корпуса прорезали две дыры, куда вставили пусковые стаканы, проходящие сквозь надстройку и открывающиеся наверх. Размещение под надстройкой было обязательным, поскольку 10-метровая ракета не помещалась внутри корпуса.

Советские инженеры во главе с Сергеем Королевым не верили в возможность подводного старта, как минимум в ближайшем будущем. Больше того, опасным выглядел даже пуск из шахты подводной лодки, поскольку ракету могло заклинить в ней из-за медленного набора тяги. Поэтому в шахте решено было разместить выдвижной стартовый стол, который, к тому же, будет удерживать ракету до выхода двигателей на полную тягу. Для испытаний вдали от моря на полигоне Капустин Яр была построена специальная установка, которая имитировала качку всплывшей субмарины.

Изменения самой ракеты были минимальными и внешне флотская Р-11ФМ осталась почти идентичной своему наземному варианту. Сохранились и все ее недостатки — малая дальность, низкая точность из-за кругового вероятного отклонения в 3-4 километра, и малая мощность заряда — 10 килотонн.

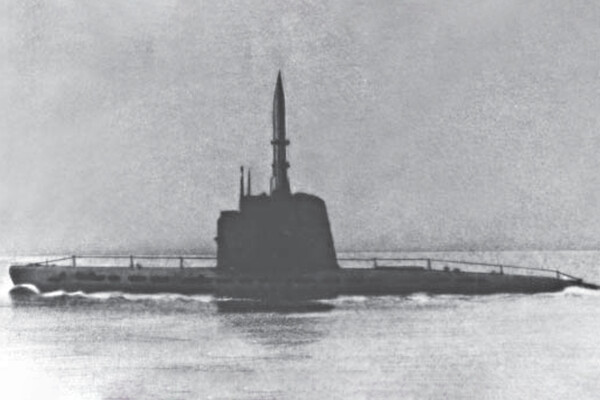

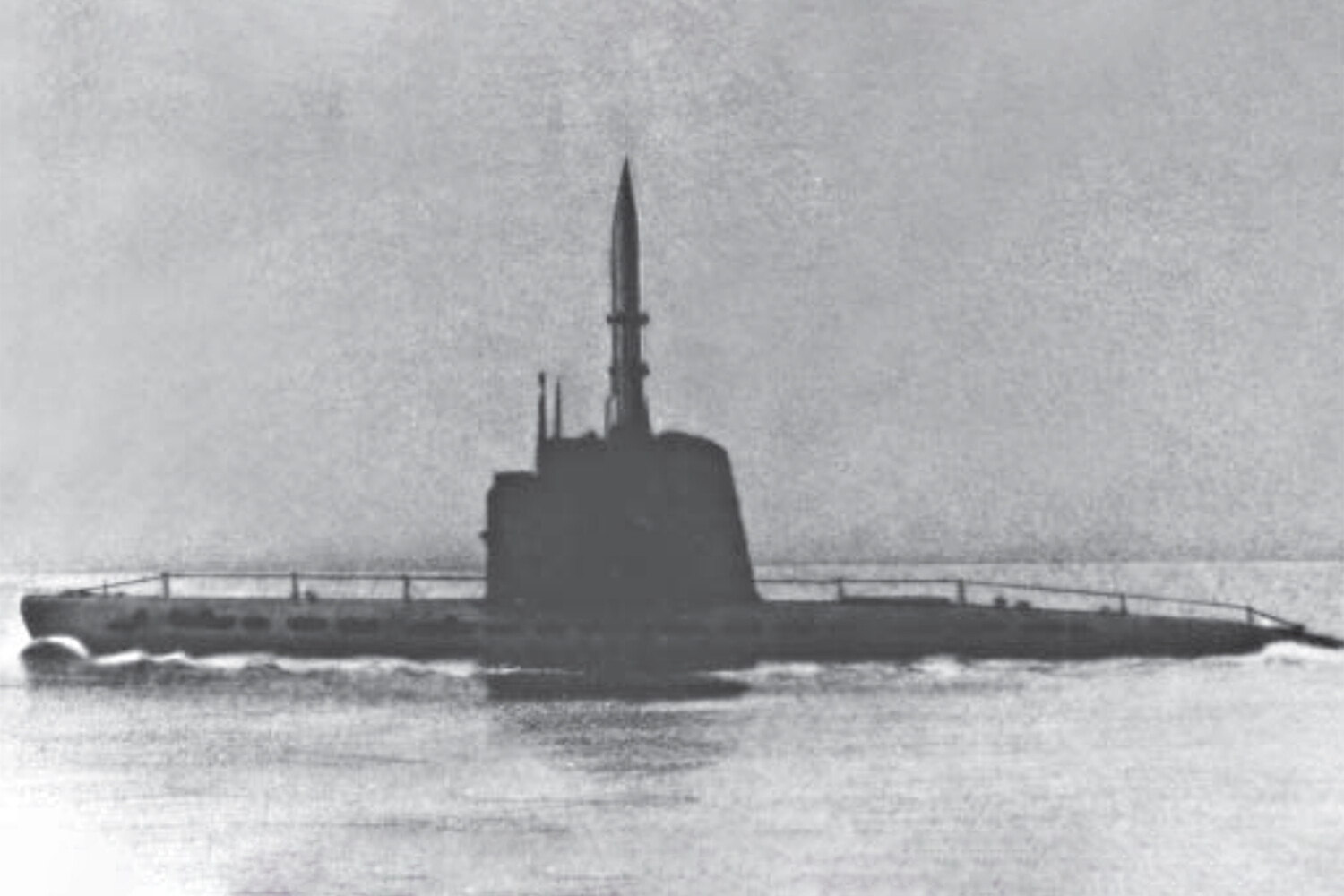

Наконец, 16 сентября 1955 года после многочисленных наземных испытаний Р-11ФМ стартовала с подводной лодки Б-67, идущей в Белом море. Ракета упала на полигоне в заданном квадрате, а механизмы лодки отработали как надо. В течение нескольких лет в носители баллистических ракет были переоборудованы еще пять подводных лодок 613-го проекта, и они поступили в опытную эксплуатацию ВМФ. Чуть позже их дополнили специализированные ракетоносцы 629-го проекта, в которых ракет помещалось уже три.

Таким образом, первые баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) появились именно в СССР.

Когда аппаратная борьба идет на пользу

В США история БРПЛ началась совсем иначе. Если в Советском Союзе инициатива исходила от флотских научно-исследовательских групп, то в Америке они появились во многом благодаря интригам и борьбе за влияние между ветвями вооруженных сил. Появление ядерного оружия подняло статус ВВС США на недосягаемую высоту. Если до 1947 года они входили в состав Армии (сухопутных войск), то затем они превратились в отдельный род войск, в котором на особых условиях существовало Стратегическое авиационное командование (SAC) — государство в государстве со своими доктринами, руководством и вооружением, и с непрерывно растущим бюджетом. SAC командовало дальними бомбардировщиками и отвечало за ядерные удары вглубь территории СССР в случае начала войны. Казалось, что в новую эпоху авиация и ее атомные бомбы — это единственный востребованный род войск, а остальные остались не у дел.

Разумеется, американский флот, долгие десятилетия считавшийся опорой США в мире, не мог смириться с таким положением дел. Адмиралы начали искать способ войти в ядерный клуб и планировали предложить что-то более оригинальное, чем палубные бомбардировщики. Долгое время они экспериментировали с крылатыми ракетами, что вылилось в создание «Регьюлас» (Regulus) — дозвукового радиоуправляемого самолета-снаряда с дальностью 900 км. Его первый пуск с субмарины произошел еще в 1953 году, но у системы было полно недостатков. Для запуска необходимо было всплыть, достать ракету из ангара и установить на направляющую, что занимало не менее 15 минут даже с автоматизацией. После старта лодка должна была оставаться на перископной глубине для радиоуправления, а саму дозвуковую ракету можно было сбить при достаточном старании со стороны советской ПВО.

Недовольные «Регьюлас», адмиралы вклинились в создание баллистической ракеты средней дальности «Юпитер», которую Армия создавала в пику ВВС. Это были те самые ракеты, которые затем развернут в Турции и Италии, и которые станут спусковым крючком для Карибского кризиса. Адмирал Арли Бёрк был главным сторонником размещения их на подводных лодках, и потому потребовал от инженеров, чтобы ракеты были как можно более короткими. Их толстый силуэт стал легко различимой фирменной чертой.

Флот смущало использование жидкого кислорода в качестве топлива и связанные с ним риски, но командованию было все равно. Ведь на флот и так идут служить отважные люди: «Мы были готовы к риску потери одной-двух подводных лодок из-за случайных взрывов. Но, с другой стороны, есть среди нас те, кто любит рисковать жизнью или кто, как минимум, свыкся с этой мыслью», — рассказывал капитан Шатт, один из экспертов Офиса специальных проектов ВМФ.

Так бы и появились на американском флоте подлодки, которые из-за потенциальной аварийности вряд ли были бы готовы принять даже в ВМФ СССР, если бы в 1956 году все не изменил исследовательский американский проект Nobska. Физик-ядерщик Эдвард Теллер утверждал, что в ближайшие годы появятся мегатонные ядерные боегоkовки весом всего пару сотен килограмм, а химики предсказывали грандиозный успех твердого ракетного топлива, изобретения компании «Тиокол». Это бы позволило сократить массу ракеты с 73 тонн до 14 с соответствующим уменьшением размеров. Поэтому флот начал собственный проект «Поларис» и попрощался с армейскими разработчиками, оставив их на растерзание ВВС. Проект задушить у них почти получилось, — а не будь «Юпитеров», возможно, не случилось бы Карибского кризиса.

Абсолютное оружие

Используемое в «Поларисе» твердое топливо стало настоящей панацеей и решило все проблемы. Ее двигатель сразу после включения развивал большую тягу, а сама твердотопливная ракета — это механически прочное изделие. Поэтому не существовало ни риска заклинивания в шахте, ни проблем с подводным пуском. Твердое топливо не протекает, ничего не разъедает и не воспламеняет, поэтому хранить его так же безопасно, как обычные снаряды.

Но главным было даже не это. Пока речь шла о больших жидкостных ракетах, их планировали размещать таким же образом, как и в СССР. «Юпитер» бы находился под надстройкой, по четыре ракеты на субмарину. Для запуска их, как и Р-11, требовалось выдвинуть из шахты, — разница была в том, что американская субмарина должна была выставить из воды лишь надстройку, а не всплывать целиком.

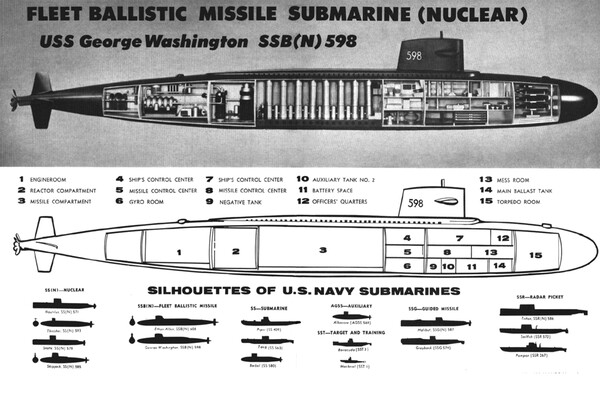

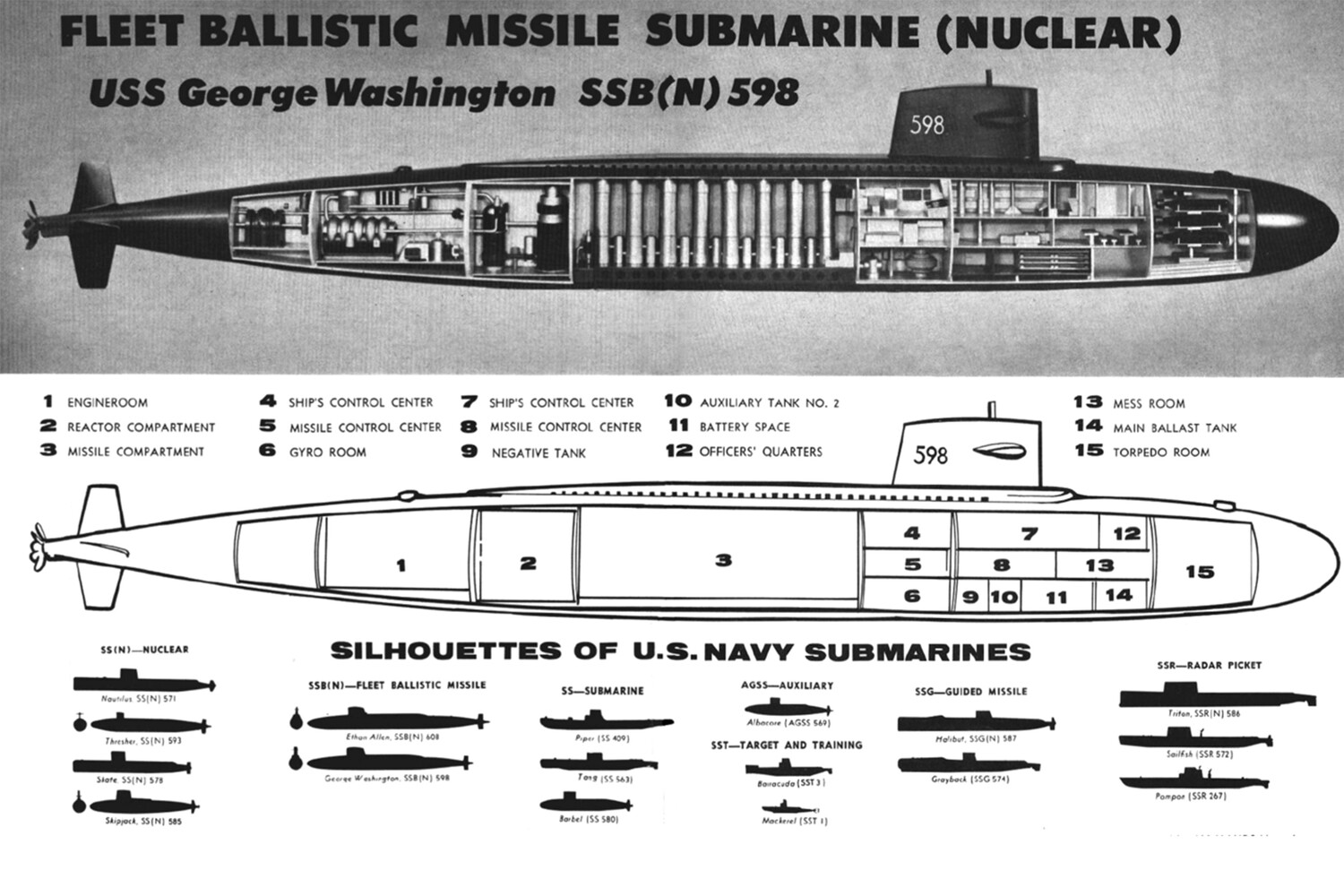

Однако когда на флоте осознали, сколь маленькой будет «Поларис», то полностью перекроили проект. Двухступенчатая ракета имела длину 8,7 метра, что позволяло вписать ее в корпус подводной лодки. Поэтому американские конструкторы взяли новейшую атомную субмарину типа «Скипджек» и вставили в нее 40-метровый ракетный отсек, между ядерным реактором и отсеком управления.

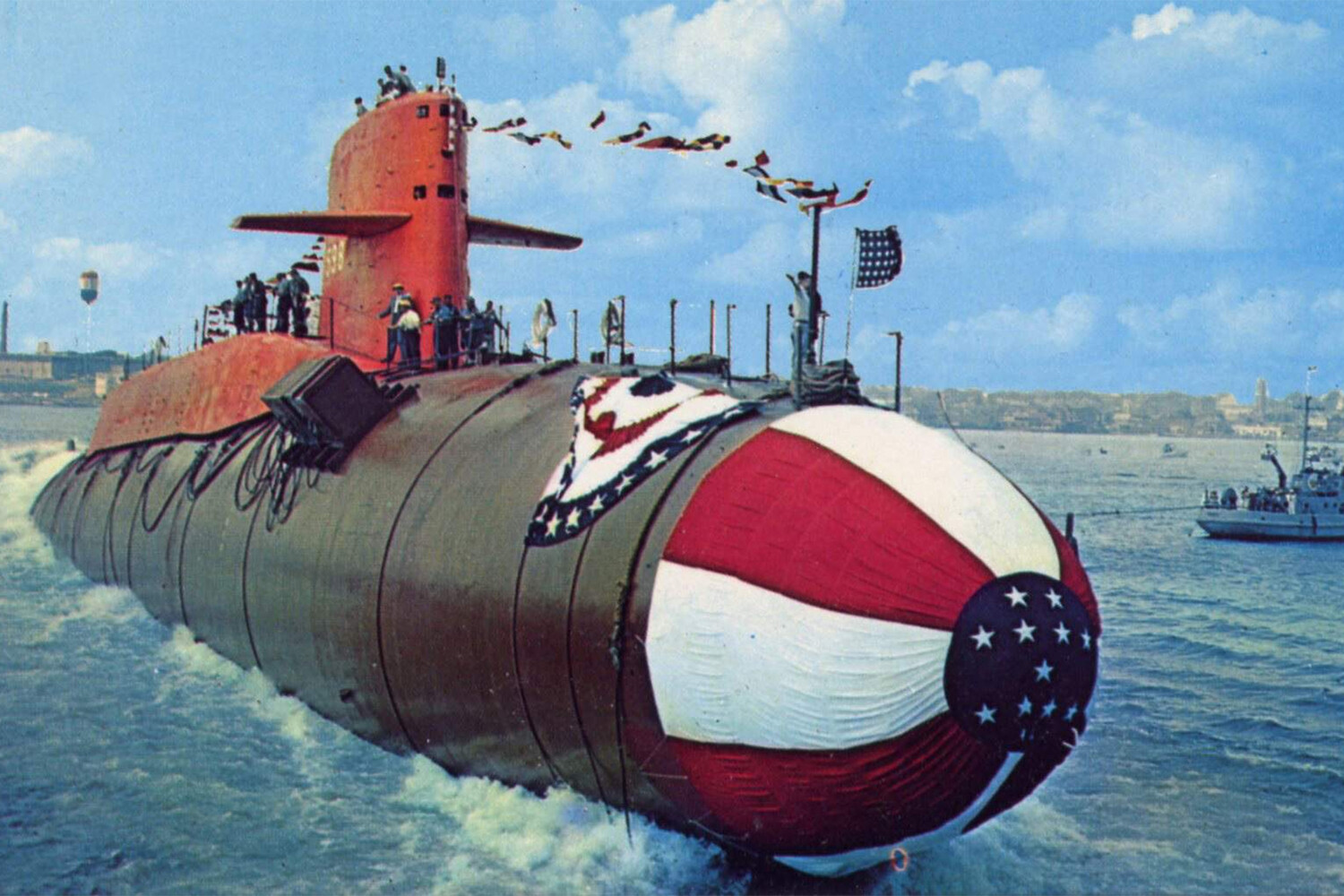

Так появилась подводная лодка «Джордж Вашингтон». Ее отличия от обычного «Скипджека» были столь малы, что возник миф, будто ее построили путем буквального распиливания почти готовой субмарины и добавлением ракет, но это неправда. Отсек выглядел, как длинный и очень низкий горб с плоской крышей, на которой располагались закрытые люками шахты.

«Поларисы» помещались по 16 штук на подводную лодку, что превращало БРПЛ из абстрактной угрозы в основную ударную силу.

Ее дальность полета составляла 2600 км, точность 900 метров, а мощность 600 килотонн. Более того, дежурящие в мировом океане атомные подводные лодки были практически неуязвимы для советского первого ядерного удара, который мог поразить американские авиабазы и шахты. Теперь уже ВВС отчаянно пытались отстоять свои атомные бомбы и доказать необходимость бомбардировщиков и наземных ракет.

15 ноября 1960 года «Джордж Вашингтон» с 16 ракетами на борту вышла в первое боевое патрулирование в мировой океан. Лишь за три дня до этого завершились государственные испытания К-19 — первой советской атомной подводной лодки с БРПЛ, на которой ракеты все так же располагались по три штуки и требовали всплытия для пуска, на радость воздушным патрулям противника. Лишь спустя год появилась ракета Р-13, имеющая осмысленную с практической точки зрения дальность (600 км) и мощность в 1 мегатонну, но все так же страдавшая от низкой точности. При этом в начале 1960-х годов на эти ракеты обычно вообще не устанавливали ядерную боевую часть, загружая их на корабли лишь во время острой напряженности. Флотское командование смущала низкая надежность зарядов в случае аварии, но в таких условиях невозможно было патрулирование с целью сдерживания.

К-19, как и все субмарины 658 проекта, страдала от низкой надежности и экстремально высокой шумности. Поэтому основными советскими подводными ракетоносцами считались дизельные лодки 629 проекта. Они были медленными и требовали регулярных перезарядок аккумуляторов: процесса долгого, шумного и проводимого на перископной глубине в относительно спокойную погоду, не в шторм. С учетом того, что США еще в 1950-х годах покрыли дно океанов микрофонами и безраздельно господствовали на море, достичь на дизельных субмаринах берегов США в случае войны могли бы только асы-подводники при огромной удаче.

Первый советский функциональный аналог «Джорджа Вашингтона» был готов лишь к 1969 году. Это были лодки проекта «Навага», несшие такой же запас ракет и примерно так же скомпонованные, за что на флоте их в шутку называли «Ваня Вашингтон». Правда, их ракеты так же были жидкостными, что создавало немало проблем в эксплуатации и даже стало причиной потопления К-219 в 1986 году.

«Поларис» считается чуть ли не самым удачным образцом вооружения в мировой истории, который своим появлением резко изменил баланс сил в Холодной войне и бросил на американскую чашу весов огромную гирю. У них вообще не было минусов, уязвимостей и средств противодействия — в отличие от сухопутных ракет, которые можно выбить первым ударом. Недостатком считалась нехватка точности, но лишь в сравнении с пилотируемыми бомбардировщиками.

Так что при определении первенства в создании подводных ракетоносцев исследователи сталкиваются с парадоксом. Первыми запускать баллистические ракеты с подводных лодок начали в СССР. Но первые БРПЛ, пригодные к практическому применению и имеющие стратегический смысл, появились в США.

К сожалению, подобные ситуации с изобретениями возникали в истории нашей страны не раз, не два и не десять.