Супербомба

Идея водородной бомбы возникла, когда Манхэттенский проект по созданию атомного оружия находился еще на ранней стадии. Уже тогда было понятно, что бомба, использующая энергию деления атомов урана или плутония, будет иметь сравнительно большую, но ограниченную мощность. Американским физикам Энрико Ферми и Эдварду Теллеру этого было мало, и потому они придумали использовать температуру и давление атомного взрыва для зажигания термоядерного синтеза: процесса слияния атомов водорода, который способен увеличить мощность в десятки раз.

Тогда идею пришлось забросить. Идущая Вторая мировая война требовала создать бомбу побыстрее, а не получше. После войны же в США началась масштабная демилитаризация, и Теллер с коллегами работали над идеей как над обычной текущей научной задачей. Весной 1946 года он созвал научную конференцию, где постарался собрать все идеи о водородной бомбе, и в том же году придумал использовать в конструкции дейтерид лития вместо чистого дейтерия (тяжелого водорода). Именно эта находка позволит сделать термоядерное устройство в виде бомбы, а не лабораторной установки размером с дом, поскольку обращение с жидким водородом невероятно трудно.

На беду США и на радость Советам, все это время в американской ядерной программе присутствовал шпион, эмигрировавший в Британию, немецкий физик Клаус Фукс, коммунист. Он докладывал советской разведке и о ранних идеях термоядерного оружия, и о собранной Теллером конференции, и о важности лития в конструкции. С самим Теллером он, правда, не работал — тот был ярым антикоммунистом и не подпустил бы к себе Фукса на пушечный выстрел. Но шпионом он был хорошим и сообщал обо всех деталях, которые мог выведать.

Трудно сформулировать, в какой степени советский проект водородной бомбы зависел от шпионажа. В конце концов, информацию он передавал на встречах с разведчиком Александром Феклисовым, делая это в основном устно. Феликсов хоть и старался передать данные как можно более точно, но был по образованию инженером-связистом, а не физиком-теоретиком. Поэтому многие детали его докладов Игорю Курчатову и коллегам пришлось расшифровывать и домысливать, а до многих идей советские исследователи дошли независимо. Например, еще в конце 1945 года физик Яков Френкель, не допущенный к информации разведки, сам придумал и предложил Курчатову усилить атомную бомбу реакциями синтеза.

Современные исследователи считают, что СССР получил от США важные теоретические и концептуальные подсказки, но ничего даже отдаленно похожего на чертеж готовой водородной бомбы. На момент ареста Фукса в 1950 году его просто не существовало, а советское изделие по конструкции сильно отличалось от американского.

Идея хорошая, описание сомнительное

Иногда первой советской водородной бомбой, или даже первой водородной бомбой в мире, называют «сахаровскую слойку» РДС-6с, испытанную в 1953 году. Это некорректно, поскольку большая часть ее энергии взрыва выделилась за счет реакций деления. Аналогичное устройство под кодовым именем Cylinder испытали в США еще в 1951 году и считали бесперспективным из-за многочисленных недостатков, в том числе невозможности поднять мощность даже до мегатонны.

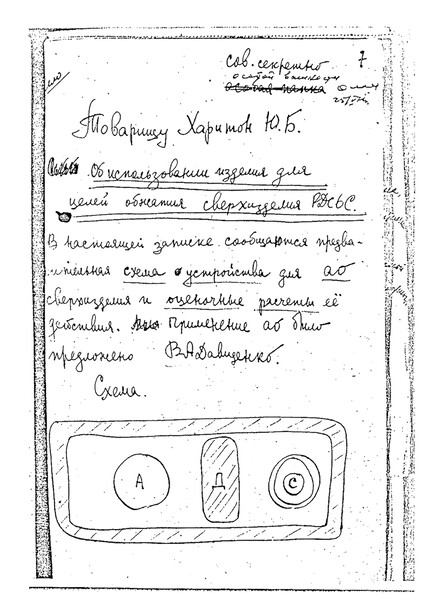

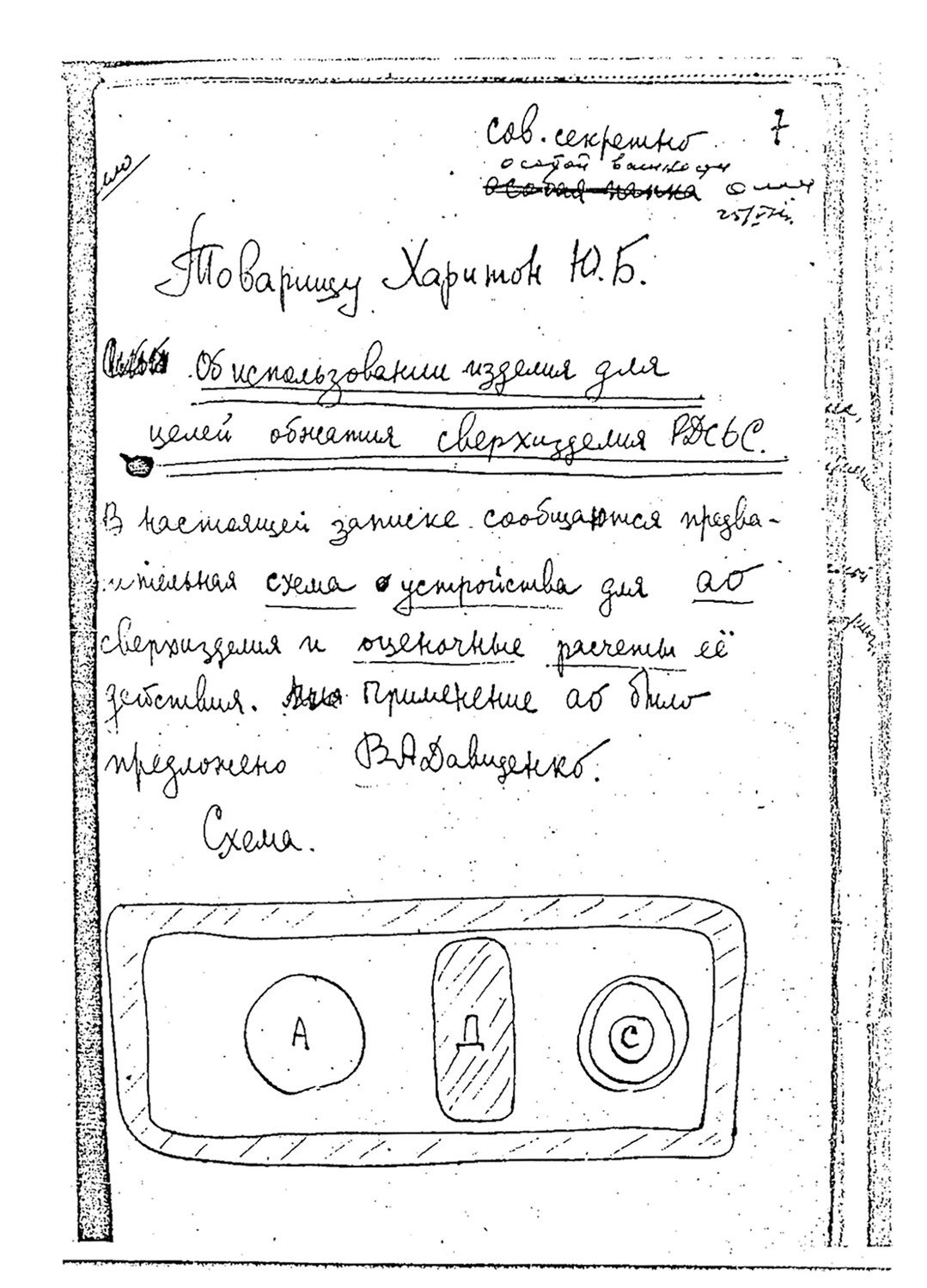

Поэтому в январе 1954 года Андрей Сахаров и Яков Зельдович послали научному руководителю разработки РДС-6 Юлию Харитону докладную записку. В ней они предлагали схему заряда из двух блоков, заключенных в массивный корпус: первичной атомной бомбы и вторичной термоядерной «слойки» (конструкции из чередующихся концентрических слоев урана-235, урана-238 и термоядерного горючего). Предполагалось, что при взрыве атомной бомбы газы будут поступать из этой камеры к термоядерному блоку, создавая давление, достаточное для его сжатия и зажигания реакции синтеза.

Там содержалась фраза: «Первый период – распространение энергии в [первичной атомной бомбе] – мы не учитываем; в этот период более половины энергии находится в форме излучения и распространяется за счет лучистой теплопроводности; однако к концу этого периода образуется ударная волна со скоростью, превышающей скорость распространения излучения». Концепция была верной и в общих чертах повторяла идеи Теллера и математика Станислава Улама, в окончательном виде сформулированные уже после ареста Фукса.

Однако понимание работы этой схемы с физической точки зрения было совершенно ошибочным: не ударная волна сжимает термоядерное топливо, а интенсивное рентгеновское излучение. Советские ученые интуитивно видели перспективу в предложенной схеме, но не понимали, как именно ее реализовать. В итоге идею решили отложить на потом или забросить, поскольку ее реализация считалась слишком трудной.

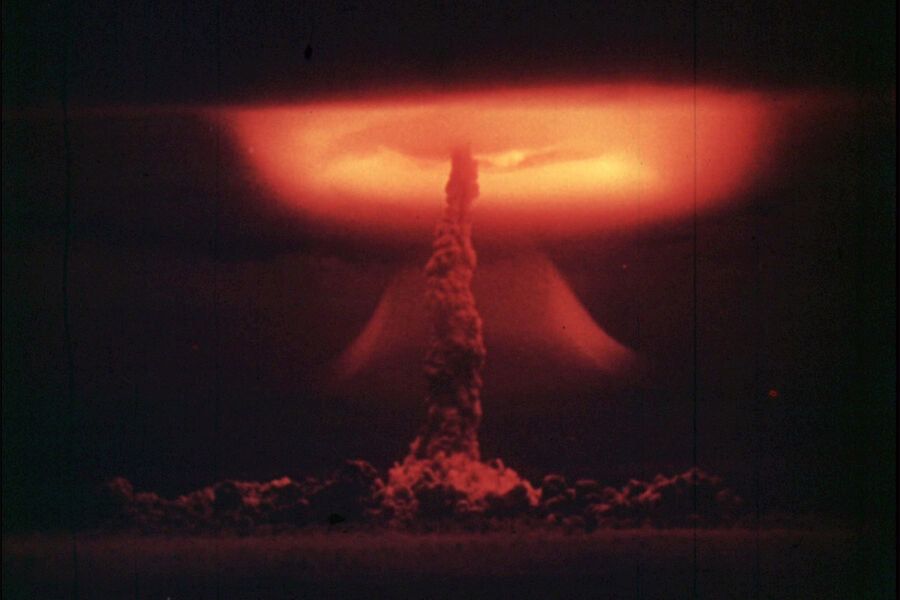

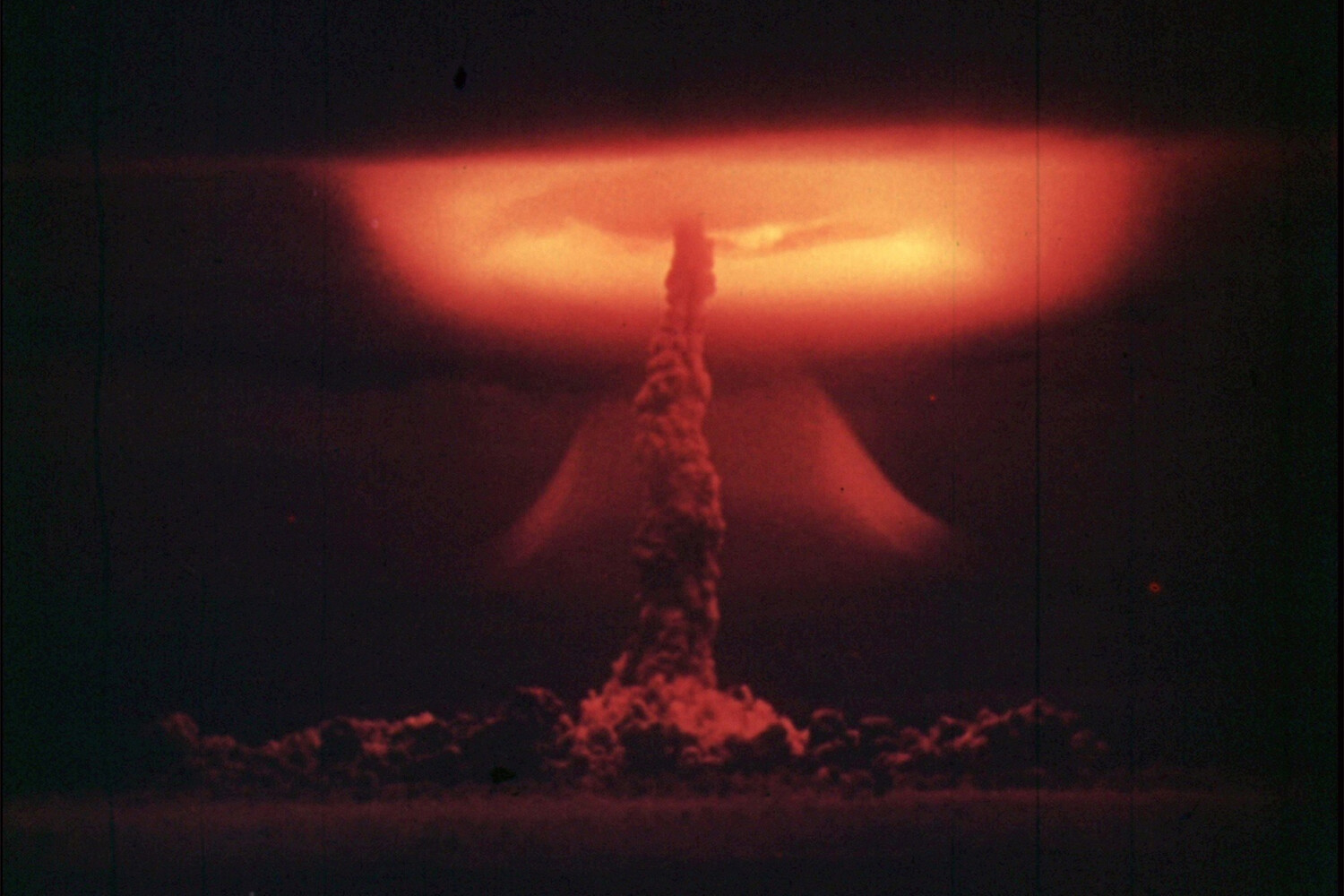

Все изменилось 1 марта 1954 года, когда на атолле Бикини (Маршалловы острова) взорвалась американская водородная бомба SHRIMP в ходе испытаний Castle Bravo. Ее мощность составила 15 мегатонн, в 2,5 раза больше расчетной, что привело к уничтожению исследовательского оборудования и радиационному заражению обширных территорий. Тогда советские ученые осознали, что двухступенчатый термоядерный заряд — это реальность, и начали авральную работу над собственным аналогом.

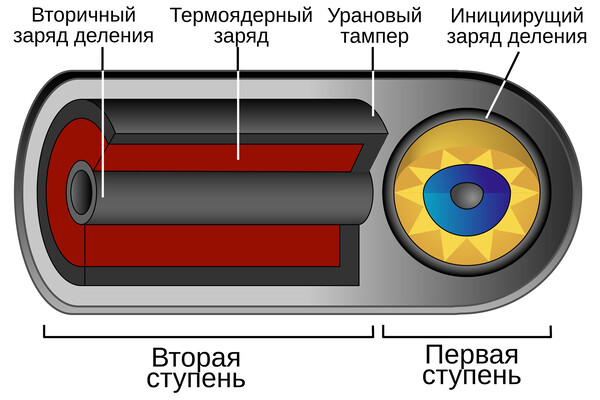

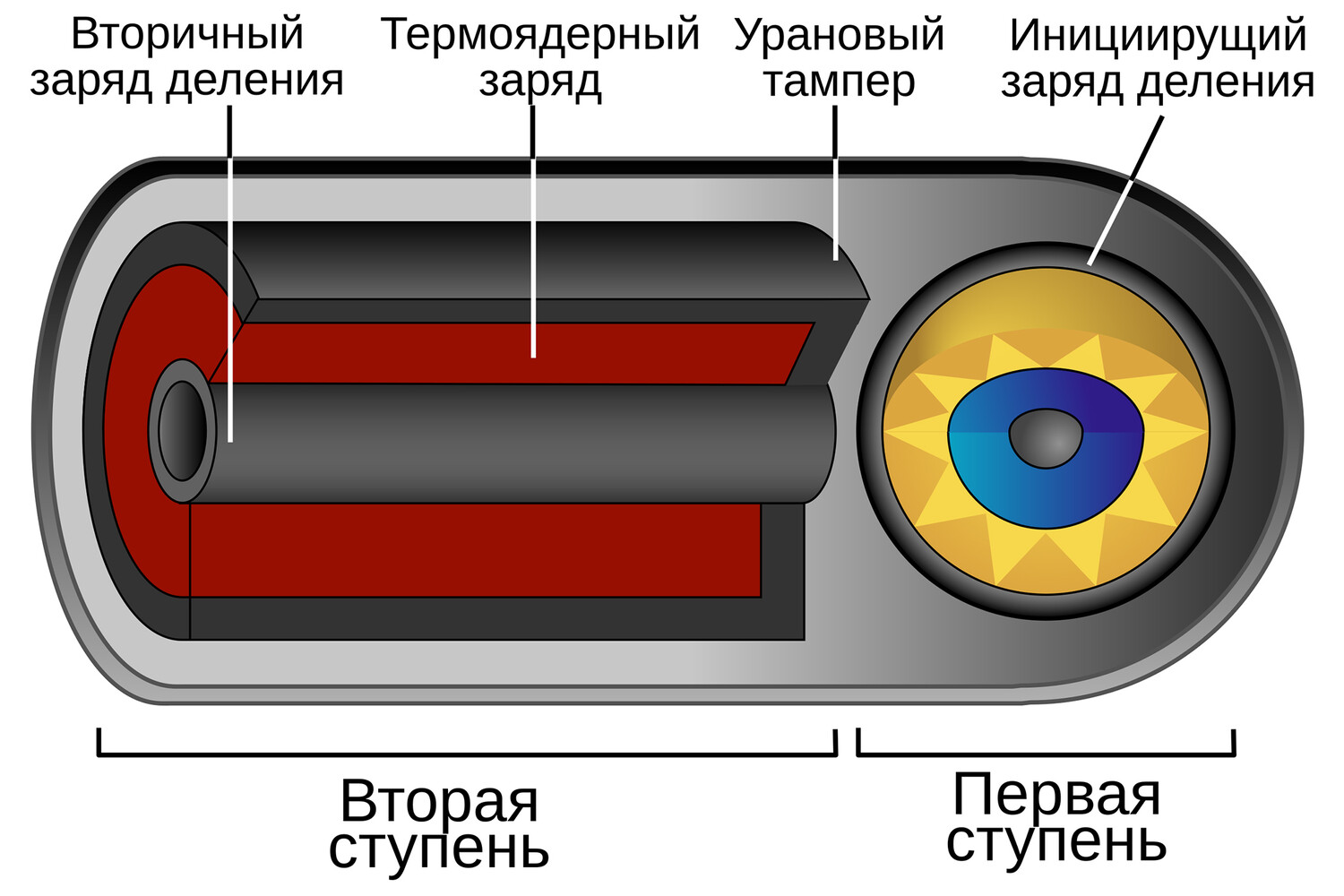

Так стартовали работы на бомбой РДС-37, готовой уже к осени 1955 года. Ее точная конструкция до сих пор не раскрывается, но исследователи считают, что она представляла собой тандем из двух устройств в одном корпусе. Заряд первой ступени был похож на атомную бомбу РДС-2. Заряд второй ступени, как изначально Сахаров и предлагал, был модифицированной «слойкой». Взрыв первой бомбы обжимал «слойку», и зажигалась термоядерная реакция, которая доводила суммарную мощность взрыва до трех мегатонн.

Это была оригинальная конструкция, отличающаяся от примененной в SHRIMP схемы Теллера-Улама. У американцев не было слойки, зато внутрь заряда второй ступени из дейтерида лития-6 они поместили «свечу». Ее ключевой деталью был стержень из урана-235 надкритической массы, который сжимался при взрыве и порождал второй атомный взрыв, с другого конца устройства. В итоге сжатие термоядерного горючего происходило куда эффективнее.

Вспышка в степи

Для испытаний на Семипалатинском полигоне мощность РДС-37 искусственно уменьшили до 1,5 мегатонн, сократив количество дейтерида лития, — боялись, что взрыв будет слишком мощным и пострадают советские города. Устройство решили сразу метать с самолета, чтобы отработать практическое применение. Взрыв был назначен на утро 22 ноября 1955 года.

Перед испытаниями советские военнослужащие объезжали соседние села и аулы, предупреждая, что ожидается особо мощный взрыв и потому необходимо покинуть дома — иначе их может завалить. Однако начало испытаний задержалось на три часа. В 30-градусный мороз жители не были готовы все это время провести под открытым небом и потому регулярно заходили в дома хотя бы погреться. Это имело трагические последствия.

Взрыв произошел около 10 часов утра. Несмотря на то, что самолет успел отлететь на 15 километров, летчики почувствовали ощутимый жар от ослепительного света, залившего всю округу. Жар чувствовали и наблюдатели, залегшие в укрытиях в 30 километрах от эпицентра.

«По яркой вспышке, превосходящей все виденное мной ранее, и огромному зловещему грибу я понял, что этот взрыв принесет немало бед. Через несколько секунд подошла оглушающая, с какими-то переливами взрывная волна, больно ударившая по барабанным перепонкам, и это несмотря на почти 90-километровое удаление от эпицентра. <...> Дом Есена, в котором находился мой штаб, был полностью разрушен, большие разрушения получило здание зернохранилища, на ферме несколько жилых домов получили большие повреждения, во всех домах были выбиты стекла и двери», — вспоминал майор Фелодэльф Холин, который обеспечивал безопасность гражданского населения в районе полигона.

Взрыв был столь силен, что осколками разбитых окон и обломками непрочных конструкций людей ранило даже в самом Семипалатинске (ныне — Семей) в 160 километрах от полигона. Всего пострадали 59 городов и сел. Не обошлось без жертв. Так, одного из солдат, охранявших полигон, засыпало насмерть в землянке, расположенной в 36 километрах от взрыва. В селе Малые Акжары погибла трехлетняя девочка Аня. Ей надоело ждать с родителями на берегу реки, и она захотела куда-то отлучиться, но ей сказали, что можно сделать это только с разрешения «дяди майора». Они пришли к нему за разрешением, и в этот момент бомба взорвалась.

«Увидев яркую вспышку, девочки бросились на выход [из дома]. Майгуль успела выскочить, а Анечку настигла беда уже перед самым выходом, упавшая балка перекрытия ударила ее по голове и ее засыпало падающими обломками», — рассказывал Холин.

Так в СССР появилось термоядерное оружие, ставшее большим успехом советской науки. Но с тех пор столь мощные взрывы проводились не под Семипалатинском, а только на Новой Земле, вдали от населенных пунктов.