Больше научных центров

Вовлечение молодежи в научные исследования в России стало задачей государственной важности. Это является основой для дальнейшего развития научного потенциала страны, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Помогает молодым ученым создавать инновационные проекты государственная программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», реализуемая Минобрнауки России по национальному проекту «Молодежь и дети».

Участниками программы «Приоритет-2030» в 2025 году стал 141 вуз из 56 регионов. Это самая масштабная мера поддержки университетов в новейшей истории страны.

Пятый год по этой программе вузам предоставляют гранты на реализацию собственных программ развития, проведение прорывных научных исследований, создание наукоемкой продукции и технологий.

Главная цель программы — сформировать в России к 2030 году более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Они должны стать источником технологий и конкурентоспособных продуктов для реального сектора экономики.

Программа уже принесла реальные результаты в самых разных областях.

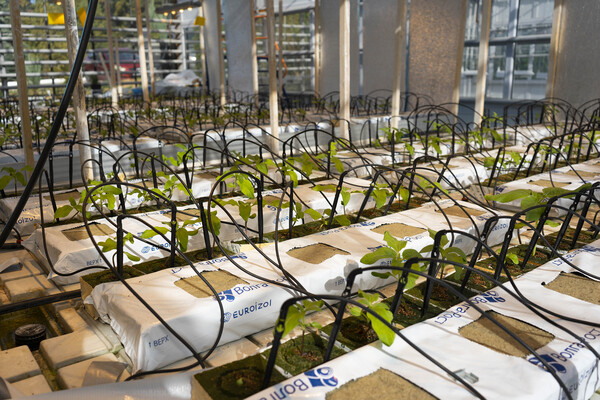

Саратовские селекционеры

Новые сорта масличных культур вывели сотрудники Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова. Ученые использовали фитотронно-тепличный интеллектуальный комплекс, построенный по программе «Приоритет-2030». Он позволяет имитировать разные климатические условия и стрессовые ситуации, чтобы изучить, как различные сорта растений на них реагируют. Это в значительной мере ускоряет процесс выведения новых сортов и повышает их качество.

Результатом научных изысканий саратовских селекционеров стали сорта сои «Заря» и озимого рыжика «Вольский» с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6.

Эти вещества защищают организм от воздействия свободных радикалов, которые повреждают клетки, способствуя развитию заболеваний и преждевременному старению. Омега-3 и омега-6 повышают уровень полезного холестерина и снижают уровень вредного, укрепляя сосуды и нормализуя обмен веществ, улучшают состояние кожи, работу мозга, регенерацию тканей. И это далеко не полный список их полезных свойств. Так что новые сорта растений станут ценным сырьем для производства масла и других пищевых продуктов. Кроме того, рыжик используют в производстве в качестве корма для животных, а также он применяется в косметической, лакокрасочной промышленности.

Уникальность выведенных в Саратове новых сортов масличных культур составляют не только полезные пищевые качества, но и свойства, позволяющие снизить затраты сельскохозяйственных предприятий.

Особая ценность рыжика состоит в том, что это растение служит эффективным средством для восстановления плодородия почв после интенсивного земледелия, эрозии и засухи.

Оба сорта устойчивы к засухе, полеганию, болезням и вредителям — это снижает затраты на защиту растений и повышает экологическую безопасность производства.

Кроме того, ранние сроки созревания семян рыжика позволяют оптимизировать использование уборочной техники и оборудования масложировой промышленности.

Сорт сои «Заря» отличает устойчивая урожайность в условиях сухого климата Поволжья: свыше 22 центнеров на гектар зерна и 176 ц/га зеленой массы. А расположение нижних бобов на высоте 16,5 см снижает потери при уборке.

Рыжик озимый «Вольский» обладает высокой зимостойкостью и способностью произрастать в самых разных почвенно-климатических условиях. Его урожайность — 12,4–14,3 ц/га семян. Нижние ветви растут на высоте 20–25 см, что позволяет убирать урожай машинами.

«Соя и рыжик пока не очень широко распространены на полях нашего региона, но спрос на зерно сои неуклонно растет год от года, — отметила Оксана Ткаченко, заведующая кафедрой «Растениеводство, селекция и генетика». — Рыжик может занять достойное место в севооборотах, частично вытеснив подсолнечник, избыточная распространенность которого на наших полях губительно сказывается на почвенном плодородии. В университете уже запущено семеноводство новых сортов для быстрого обеспечения рынка высококачественными семенами и внедрения сортов в производство».

В этом году Вавиловский университет уже заключил соглашения на отгрузку 60 тонн посевного материала в Средневолжский и Нижневолжский регионы.

Беспилотный вездеход

В Удмуртском государственном университете (УдГУ) открыли студенческое конструкторское бюро по разработке сервисных беспилотных систем на базе инфраструктуры, созданной по программе «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».

Перспективной разработкой студентов УдГУ стало безэкипажное судно на воздушной подушке.

Судно держится на плаву за счет нагнетания под корпус воздуха с избыточным давлением. Уникальность разработки состоит в том, что эта технология позволяет быстро перевозить грузы по воде, снегу, льду и в условиях бездорожья. Такой вездеход сможет найти применение в самых разных областях для роботизации грузоперевозок.

Поскольку рабочий макет судна был создан на 3D-принтере, его планируют использовать еще и как наглядное пособие для изучения моделирования в образовательных программах университета.

В работе бюро задействовано больше 40 студентов из пяти институтов УдГУ, которые участвуют в разработке конструкций, автоматических систем управления, связи, энергетических систем, а также изучают перспективы применения беспилотной техники.

Одним из авторов проекта по созданию рабочего макета безэкипажного судна стал Эльдар Земляков, пятикурсник Института педагогики, психологии и социальных технологий УдГУ. Хотя по специальности он не инженер, а педагог (учитель информатики и технологии), его увлекло участие в проекте: «Работы было много: от идеи до создания прототипов. Я понимал, что это будет хорошим средством для привлечения детей в инженерные науки. Хочется набраться еще больше опыта в этой сфере, знать все сложности и особенности и делиться этим с подрастающим поколением. В идеале я хотел бы заниматься технологическими разработками и преподавать одновременно».

Искусственный интеллект для ГТО

Уникальную технологию на базе искусственного интеллекта для автоматической фиксации результатов теста ГТО разработала научная группа Дальневосточной государственной академии физической культуры (ДВГАФК) в Хабаровске.

Результатом работы научной группы ДВГАФК стали два устройства для контроля за выполнением упражнений ГТО: «Наклон вперед из положения стоя» и «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа». Как поясняют авторы разработки, они усовершенствовали конструкцию типовой скамьи для выполнения упражнения и разработали электронное устройство для его контроля. Это гарантирует правильное положение тела испытуемого и исключает субъективность в оценке.

«Стоит задача сделать фиксацию результата полностью автоматизированной, то есть с мгновенной оценкой результата, — сообщила руководитель научной группы Анна Попова. — Устройство будет самостоятельно проводить расчет, заносить его в базу данных и давать испытуемому прогноз и советы по улучшению итогового результата».

По программе «Приоритет-2030» ДВГАФК разрабатывает научные и образовательные проекты в биомедицинской, технологической и социальной областях. Тема «Управление запасом здоровья человека» — это ключевой вектор развития исследований академии. В частности, студенты и сотрудники занимаются созданием методов лечения и реабилитации с использованием новых технологий: как для спортсменов, так и населения в целом. Современное оборудование позволяет активизировать работу иммунной системы, улучшить метаболизм, кровообращение.

Ученые Дальневосточной академии физической культуры разработали методы оценки работоспособности дыхательной системы, уровня адаптации и тренированности, биологического возраста и других параметров человеческого организма.

Одной из последних технологических разработок академии стала система видеозахвата движений спортсменов для анализа движений и совершенствования тренировочного процесса. Она распознает ориентиры на теле человека и определят биомеханику движений с помощью технологии машинного зрения и нейросетей.

С помощью системы можно с любой камеры получать большой набор данных о движении спортсмена, анализировать и корректировать технику исполнения. Следующим этапом будет создание единой системы сбора и анализа данных, с помощью которой можно будет использовать компьютерную симуляцию движений спортсменов для их моделирования, оценки отклонения от нормы.