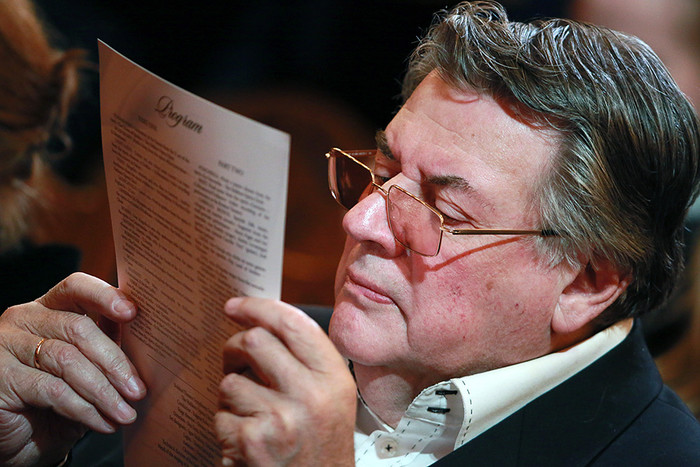

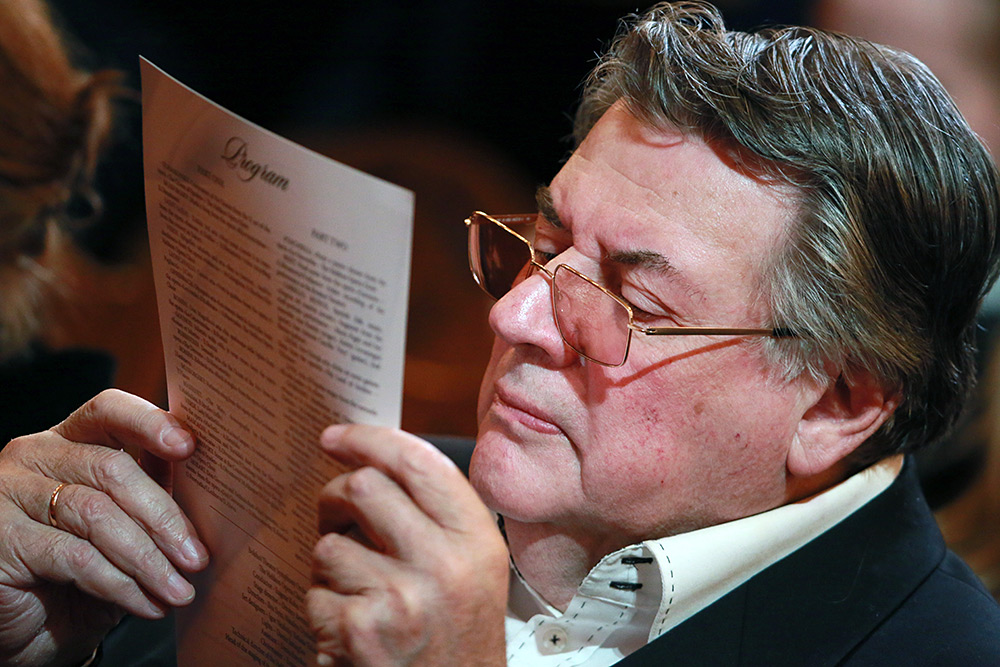

В 2014 году исполнилось 80 лет актеру театра и кино, народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту и 90 лет Театру сатиры, художественным руководителем которого он является с 2000 года. В ноябре в продажу вышла книга воспоминаний — уже четвертая в библиографии артиста. «Газета» поговорила со знаменитым актером о театре, политике, городском хозяйстве и наследии СССР.

— «Склероз, рассеянный по жизни» — ваша четвертая книга-биография. Что такое «Склероз» — продолжение, переосмысление, взгляд с другой стороны?

— Когда мы делали первую книгу «Былое без дум» в 1994 году с Поюровским (Борис Михайлович Поюровский — советский театральный критик и педагог. — «Газета»), кто-то заметил, мол, смотри, он умеет склонять падежи и ставить запятые.

Да, я не диктую, пишу сам, но заставить себя сесть за стол — это безумие.

И пока не знаешь, про что и зачем писать, делать это глупо. У меня любая книга начинается с названия. Придумалось, например, «Ширвиндт, стертый с лица земли». И это не просто фразочка для хохмы (речь о книге «Schirwindt, стертый с лица земли». — «Газета»), был такой город, самый восточный в Пруссии, и он действительно во время Второй мировой войны был стерт с лица земли. Сейчас там поселок Кутузово Калининградской области, но там ничего не осталось, кроме cтарого немецкого блиндажа и поля. Потом придумалось название «Проходные дворы биографии» — от этого идет какой-то элемент фантазии.

Этим летом у меня был юбилей, столетие — можно было сделать «полное собрание сочленений», но родилось название «Склероз, рассеянный по жизни». Ведь никто ничего не помнит!

Даже если прочел или посмотрел, проходит время — все стирается.

Вот спрашивают, зачем ставить хрестоматийные спектакли, которые все знают наизусть? Никто ничего не знает! У нас в Театре сатиры был случай, когда Плучек ставил «Ревизора», огромный, длинный, мощный по составу спектакль — Папанов, Миронов, Татьяна Васильева, Мишулин, мы с Державиным. А у Анатолия Папанова, который играл Городничего, был пунктик — он только к десятому спектаклю приходил в какой-то кайф, а до этого умолял знакомых не приходить на показы. Мы отыграли премьеру в Москве и сразу поехали с «Ревизором» в Ленинград; и там выходит Городничий и говорит: «Господа, пренеприятнейшее известие — как нам едет Хлестаков!» Зал на три тысячи мест — и хоть бы один вздрогнул! Ну, Хлестаков и Хлестаков.

— Считается, что абсолютно любой человек может написать хотя бы одну книгу — о своей жизни. Насколько вы можете назвать себя «не любым» человеком?

— А я про себя и не пишу. Пишу про жизнь — когда она длинная, то что-то всегда вспоминается. Причем старое вспоминается, как ни странно, ярче и конкретней, чем вчерашний день.

— Почему так?

— Ну, наверное, склероз все-таки есть склероз. И «там», тогда было моложе, ярче, темпераментней. Интересней. А сейчас текучка дает возможность забывать.

— Ваша книга четко разделена на две части: дела давно минувших дней вы вспоминаете с теплотой, а о том, что происходит сегодня, говорите, по ощущениям, едва сдерживаясь...

— Да, оказалось, что там было уютней.

— Такое разделение часто встречается в современной мемуарной литературе — в отличие от биографий советского времени; там все как раз наоборот, от трудностей детства к достижению некоего положения. Это свойство человеческой памяти, сознательная задумка, ностальгия по СССР – который «был проще и понятней»?

— Это избирательная память. И все индивидуально. Если отбросить катаклизмы и трагедии вселенского масштаба — война, катастрофы, наводнения, революции — это одно. А если взять биографию конкретного человека, то она очень индивидуальна, вне зависимости от всего этого. И когда начинаешь вспоминать — вспоминается что-то радостное. Ведь окунаться в говно противно — нужно еще раз его переживать и в нем плавать. Поэтому лучше выбирать.

— Вы легко употребляете в книге не вполне цензурные слова. Однако в соответствии со вступившим в силу законом о запрете мата у вас в книге вместо нецензурной лексики — стыдливые звездочки. Как вы относитесь к этим запретам, насколько они оправданны?

— Это очередной наивно-пошлый перегиб. Одно дело материться, то есть ругаться, и другое — говорить на родном языке. Русский язык без мата не существует как явление — ни литературный, ни тем более разговорный. Другое дело, что нужно знать, когда и что.

Попробуй рассказать хороший анекдот и вместо мата говорить «пошел к черту» или «как тебе не стыдно» — кто этот анекдот будет слушать?

А когда пошлешь по-настоящему — анекдот получается.

Вот у нас сейчас запретили четыре слова… где же тогда Пушкин, где Барков, где Лука Мудищев, Юз Алешковский? Где русская литература, которой без мата нет? Это не мат, это язык. А матерщина — это ругательство, но это в законе не разграничено.

Новые запреты коснулись и сцены — нельзя материться, нельзя курить. Я всегда курил в «Орнифле» (спектакль по пьесе Жана Ануя, поставленный в Театре сатиры режиссером Сергеем Арцибашевым. — «Газета»). Мой герой курит, это его порок, на этом построена интрига. Теперь нельзя, причем даже электронную сигарету — обычные запретили, потому что пожар может быть, а электронную — потому что пропаганда, бяка.

И вот Орнифль сидит как полный импотент: курить ему нельзя, нельзя пить — тоже пропаганда, — и материться запретили. И он получается как старый нельзя-сказать-что.

— То есть фактически спектакль выхолостили?

— Конечно. И все это мы уже проходили. Допустим, великий иезуит, начальник советского телевидения Лапин (С.Г. Лапин, председатель Гостелерадио СССР в 1970–1985 годах. — «Газета») не разрешал появляться в кадре с растительностью на лице — не только с бородой, но и с усиками. Ему не нравилось.

— Но ведь в советское время и запретов было больше...

— Запреты в СССР были другого свойства. Сейчас нельзя пить, курить, материться. А с другой стороны — не запрещается говорить: неси что хочешь.

И начинается словоблудие и вседозволенность, которые подменяют свободу слова, — а ведь это разные вещи.

Свобода слова — для того, чтобы сказать что-нибудь смысловое, ценное, цельное. А когда понос и никто не запрещает — это не свобода. Про СССР говорят, что была ужасная цензура — да, конечно, была, и, конечно, цензура ужасна. Но в то время помимо цензоров везде — на телевидении, в кино, в театре –

были еще и образованнейшие редакторы, которые помимо антисоветчины (которую нельзя!) следили за моралью, за словом, за образом.

А сейчас заплати — и неси что хочешь, но только не кури и не матерись.

— Стоит вернуть худсоветы?

— Худсоветы? В театре? Это атавизм. А в масштабах театральной реформы – вещь опасная. Они должны быть насыщены профессионалами, а сейчас все размыто дилетантизмом. Говорят — задыхаемся, много народу, много балласта, нужна контрактная система, давайте реформировать. Правильно говорят. Но как это сделать? Вот огромное количество людей, все абсолютно советское и законное –

есть артисты, которые не выходят на сцену, им по 90 лет, из них семьдесят они провели в театре. И им завтра сказать — уходите?

Я лично этого сделать не смогу.

Принимайте закон о театре — чтобы не я их выгонял, а Госдума, правительство или Министерство культуры. Нет, не принимают, боятся — вдруг эти старые актеры выйдут на улицы с флагами и булыжниками?

— А могут выйти?

— Ну, врачи же пошли. Мало, конечно, но артисты темпераментней, их пойдет больше. И этот момент тоже надо продумывать.

— То есть сейчас сделать ничего не получится?

— Ну почему же, работаем, но трудно. Балласт ведь действительно существует, чтобы взять что-то свежее со стороны или поставить дорогой спектакль — денег не хватает. И каждая новая постановка — раздумья, где их взять. Вот сейчас вышел закон о меценатстве, пусть урезанный. Но меценатство подразумевает фигуру Дягилева, который без балета не мог жить, Станиславского, который — помимо того, что был гениальным режиссером, — был меценатом и миллионером. У нас было спонсорство: бери театр, а за это тебе — беспошлинный табак, дешевые презервативы и пей без акциза сколько хочешь. Появилось дикое количество любителей театра. Потом льготы отняли — и спонсоры эти посыпались. А меценатов нет.

— Московский министр культуры Сергей Капков недавно посетовал на исчезновение целых культурных направлений — сатиры, эстрады, но как на парадокс указал на то, что существуют театры — эстрады и сатиры. Как вы считаете, сатира есть?

— А я спросил у него, что имелось в виду, и Капков ответил — пьесы. Я тогда сказал — так напиши. Чтобы иметь сатирический репертуар, нужна драматургия, а ее нет. В сотый раз ставить Сухово-Кобылина или подвешивать Вассу Железнову за люстру — неинтересно.

А насчет того, есть ли сейчас сатира… Есть, но мало, надо ее выискивать. Гоголей, Салтыковых-Щедриных, их, перефразируя Сталина, действительно нет. Но у нас в репертуаре, например, есть абсолютно сатирическая пьеса Юрия Полякова «Хомо Эректус», идет пьеса Виктора Шендеровича «Вечерний выезд общества слепых» — острый и яркий спектакль; или «Незабываемые знакомства» по пьесам Нины Садур и Эдварда Олби — тоже сатира.

Кроме того, я считаю, что в нашем обществе при каждодневном напряге человек имеет право прийти в театр и на два с половиной часа переключиться. Но не на говно, а на веселую комедию. Вот у нас более десяти лет идет спектакль «Слишком женатый таксист» — да, казалось бы, безделушка, но попасть на нее невозможно – это два часа чистого смеха. Причем этот спектакль довольно изящно играют хорошие артисты.

Играют вроде бы фигню. И на этой фигне зрители отдыхают от «нефигни» за стенами театра.

К 90-летию нашего театра мы подготовили обозрение «Грустно, но смешно» — три «но». Думали, сыграем раз, ну два. А народу – лом! Все удивляются. А чему удивляться-то? На сцене актеры первого состава, молодые артисты, почти вся труппа. Решили включить наше «юбилейное» представление в репертуар. Так и раньше было. В 2001-м в память об Андрее Миронове мы сделали спектакль «Андрюша», думали, поиграем немного. Он шел на аншлагах несколько сезонов.

— Приходя на пост худрука, вы говорили примерно о том же — что ваш театр нужно называть сейчас как-то иначе, «театр памяти сатиры». Но за почти 15 лет вы так и не стали заниматься его переименованием. Есть желание сделать это или оно уже стало мемориальным и нарицательным?

— Эти бирки когда-то развесили, они так и остались. Был театр транспорта, который потом стал театром имени Гоголя, а сейчас — Гоголь-центром. Почему Гоголь-центр, почему имени Гоголя? Про транспорт было понятно — он стоял на кругу у Курского вокзала. Театр Пушкина, Театр Чехова, Театр Ленинского комсомола, Театр сатиры — это все советские клише, ставшие брендами. Название «Ленком» придумал Николай Караченцов. Для молодого поколения ленинский комсомол — как для меня Навуходоносор, а «Ленком» — это уже бренд.

— Вы ведете себя подчеркнуто аполитично…

— Внеполитично, скорее.

— …но уже подписали несколько открытых писем — например, в поддержку Юрия Лужкова. Какой у вас критерий — подписать письмо или нет?

— Я ничего обычно не подписываю. Про Лужкова подписывал, да. К нему разное отношение, он неоднозначная фигура, очень сложная. Я, к сожалению, к старости лет уже не всегда тщательно выясняю, кто есть ху. Сейчас я делю людей на тех, кому нравлюсь, и тех, кому — нет.

И пусть это вялая отмазка, но Лужков меня любил, и он очень много сделал для моего театра и вообще для театров в Москве.

Я не о дворцах и храмах, я о театральном деле — он помогал, двигал зарплаты, построил здания для Петра Фоменко, Александра Калягина. А чего мне еще надо от мэра?

Но вообще коллективные письма ненавижу — это словно способ за что-то спрятаться.

— Вы не подписывали и письмо в поддержку политики Путина в Крыму и на Украине…

— Не подписывал. И не потому, что стою на площади с флагами. Мне, кажется, и не предлагали. А Крым… все это, наверное, правильно с точки зрения истории, глобальной политики. Но немножко не вовремя.

— А когда надо было?

— Позже. Может, через пару лет. Но я не профессионал, многого не понимаю. Ну а так — «крымнаш», «крымнаш». Такого результата, который в результате получился, кажется, не ожидал никто — от самого высокого верха до самого последнего дворника. А где чье… Господи, откройте книжку и посмотрите, кто и что с этим Крымом делал.

Цивилизация

Цивилизация