9 декабря 2020 года в год 195-летия со дня рождения короля вальсов Иоганна Штрауса государственный Санкт-Петербургский симфонический оркестр «Классика» сыграл самые знаменитые произведения автора, а ведущий Андрей Ургант поведал яркую и трагическую историю Павловского вокзала, на сцене которого разгорелась звезда австрийского композитора и дирижера.

Почему Штраус приехал играть на «вокзал» и как последний превратился в культовую музыкальную площадку того времени - в материале «Газеты.Ru».

Как Павловский музыкальный вокзал стал культовой культурной площадкой XIX века

close

Павловский музыкальный вокзал можно считать первым постоянным концертным учреждением России, в котором выступали симфонические оркестры и популяризировалось творчество русских композиторов. Первоначально музыкальные вечера носили лишь развлекательный характер, но со временем выступления приобретали все более серьёзный уровень и из зала-ресторана вокзал постепенно превратился в полноценный концертный зал. Благодаря приезду известных музыкантов из Франции, Австрии, Германии, Чехии и Польши он становится уникальной международной концертной эстрадой, подарившей миру новых композиторов и новые музыкальные шедевры.

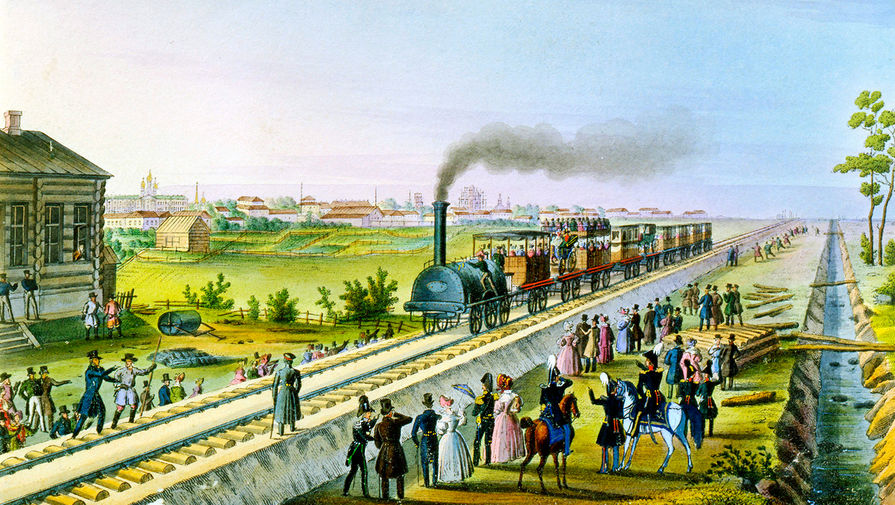

Первая половина XIX века ознаменовалось великой транспортной революцией: из местечковых проектов железные дороги становятся силой, которая соединяет страны и открывает людям новые, а главное, быстрые возможности передвижения на большие расстояния. По территории Павловского парка в 1836-1837 гг. проложили магистраль первой в Империи Царскосельской железной дороги, которая была построена по приказу Николая I. Великий князь Михаил Павлович, который тогда был владельцем парка, предоставил в аренду акционерному обществу участок под строительство конечной станции.

Создатель Царскосельской железной дороги Ф.-А. фон Герстнер в «Записке о выгодах построения железной дороги из Санкт-Петербурга в Царское Село и Павловск», поданной на рассмотрение Николая I 6 января 1835-го года писал: «На конце дороги устраивается новое Тиволи, прекрасный воксал: игры и танцы, подкрепление сил на свежем воздухе и в роскошной столовой привлекут туда всякого». Именно таким образом планировалось привлечь внимание к первой Царскосельской железной дороге – диковинному новому транспорту.

Свою мысль Герстнер объяснял следующим образом: «…необходимо построить на конце дороги гостиницу со всеми удобствами, учрежденную со вкусом и изяществом. Сделав приятную поездку и погуляв несколько часов по саду (т.е. Павловскому парку), всяк захочет подкрепить свои силы, следовательно, железная дорога, долженствующая содействовать к удовольствию и поддержанию здоровья столичных зрителей, без хорошей гостиницы не соответствовала бы вполне потребности публики. Эта гостиница должна быть устроена в лучшем и изящнейшем виде перед столичными…»

Франц Герстнер взял идею создания Павловского вокзала от распространенных в то время увеселительных заведений – воксалов, которые получили свое название от от английского «Воксхолл» (Vauxhall). Vaux - фамилия хозяйки одного из лондонских парков, а hall, в переводе с английского — это зал. В XVIII веке именно так стали называть увеселительные заведения Лондона, где можно было пообедать, потанцевать и послушать музыку. Как раз благодаря популярности Павловского вокзала слово «воксал» начали использовать не только как название увеселительного заведения, но и применительно к железнодорожным станциям. Но произносить его стали по-другому, более звонко - «вокзал» вместо «воксал». В том числе, это произошло под влиянием слова «зал», которое было заимствовано из немецкого языка еще при Петре I.

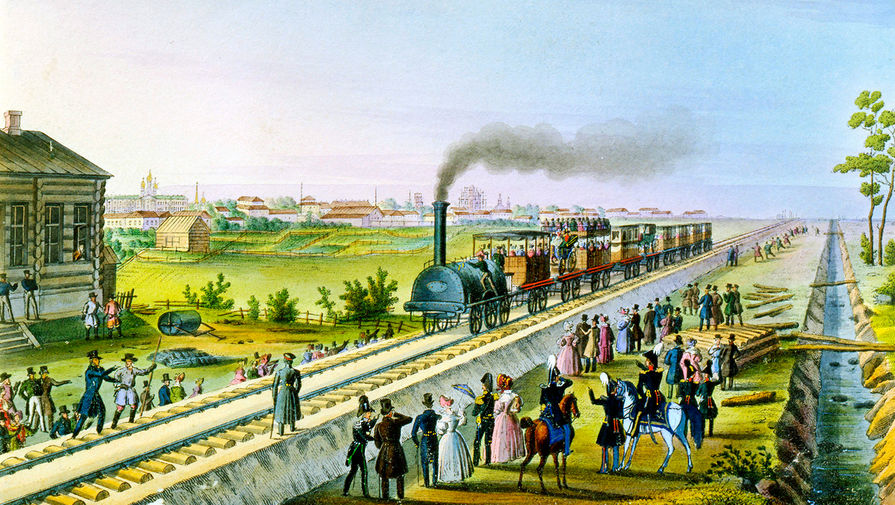

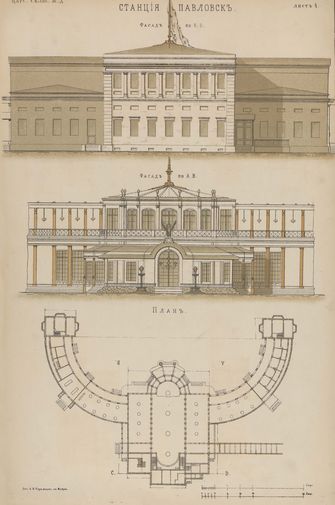

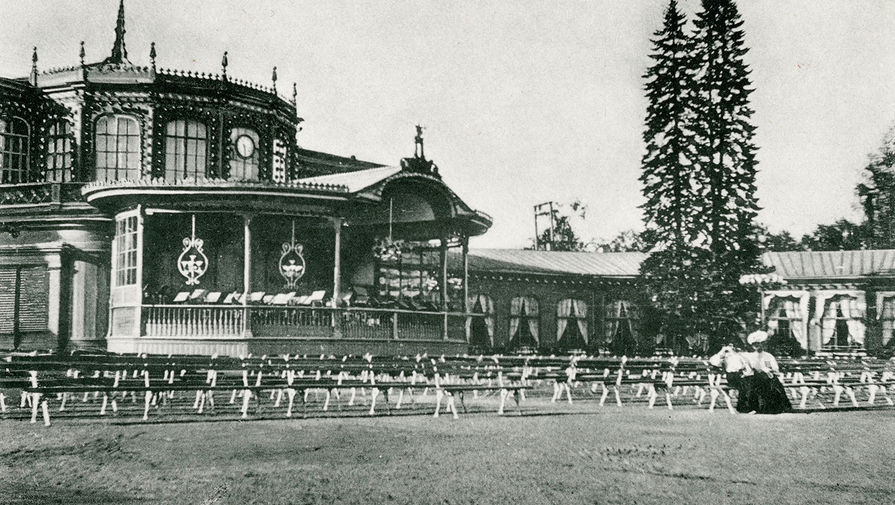

Деревянное здание Павловского вокзала было построено по проекту русского архитектора Андрея Штакеншнейдера на каменном фундаменте. Правлением первой железной дороги, по согласованию с великим князем Михаилом Павловичем, был выбран именно его проект.

Вокзал состоял из зала для обедов, концертов и балов, круглой «прихожей», двух маленьких залов по сторонам и двух зимних садов. В двух флигелях было 80 гостиничных комнат для приезжающих и 24 комнаты для хозяина гостиницы с прислугой. Вокруг здания располагалась круглая галерея, а специальный проход соединял основное здание вокзала с железнодорожной платформой.

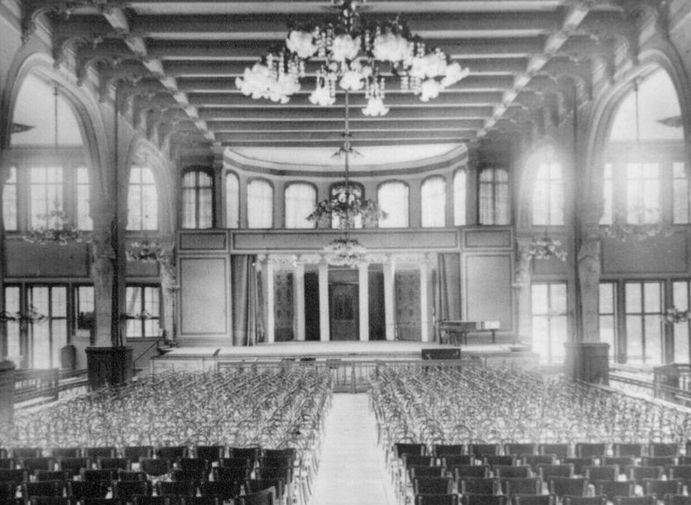

В начале 1844 года в здании произошел пожар, который его почти полностью уничтожил. После чего строение воссоздали по проекту Штакеншнейдера за три с половиной месяца, а открытие обновленного вокзала состоялось 13 мая 1844 года. В конце 1860 года начались работы по перепланировке его центральной части. В результате работ, которые велись по проекту и под руководством архитектора Августа Васильевича Петцольта, ресторан убрали в боковой флигель, зал расширили и соорудили постоянную эстраду. В итоге вместительность концертного зала была доведена до 3000 человек, появились читальня и зал для игры в кегли. Перед вокзалом соорудили открытую летнюю эстраду, фонтан и гимнастическую сетку.

В Павловском вокзале выступали многие известные музыканты, солисты, дирижеры, в том числе: Анастасия Вяльцева, Матильда Кшесинская, Федор Шаляпин, а балерина Анна Павлова выступила здесь накануне эмиграции в Англию. На сцене стояли такие дирижеры, как Риккардо Эудженио Дриго, Александр Константинович Глазунов, Николай Владимирович Галкин и Рейнгольд Морицевич Глиэр. В то время приглашение выступить на вокзале считалось честью.

После 1918 года Павловский музыкальный вокзал и театр составили комплекс, в котором выступал симфонический оркестр из 80 музыкантов. За летний сезон он дал около двадцати концертов. Руководителем выступил дирижер Николай Андреевич Малько.

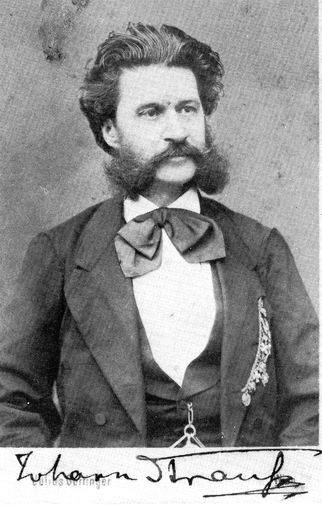

В 1856 году в Павловск был приглашен Иоганн Штраус — сын (а также его братья), который оставался дирижером десять сезонов, а в 1869 и 1872 годах приезжал в качестве гастролера. Превращению вокзала в полноценный концертный зал мы во многом обязаны именно ему: в 1860 году вокзал был переделан: внутри появился концертный зал, вмещающий до 3000 человек, что произошло не без влияния Штрауса. Ходили слухи, что маэстро отказался играть в ресторане и требовал отдельного помещения для своих выступлений.

Программа вокзала развивалась соответственно духу времени: проникновение кинематографа в программу Вокзала должно было привлечь еще больше публики. Автор статьи в «Русской музыкальной газете» писал: «Но Бог с ней, с военной музыкой. Сам по себе кинематограф такое замечательное изобретение, что если он в ближайшем или далеком будущем будет совмещен или опираться на музыкальное творчество, тогда явится опасный соперник не одному балету. А это ему можно предсказать».

Во время Великой отечественной войны немцы разгромили Павловск, в том числе было полностью уничтожено здание музыкального вокзала. Остались лишь несколько хозяйственных помещений и одинокий фонарь – единственное свидетельство уникальной истории и красоты этого места. Сейчас на месте вокзала можно видеть мемориальный камень с мраморной доской: «На этом месте 1 Июня (22 мая) 1838 года был открыт Павловский музыкальный вокзал – крупнейший центр культурной России».

Цивилизация

Цивилизация